Qui veut la peau des pesticides ?

Quand la controverse en cache une autre.

Perspective

historique et politique sur l’évolution des discours autours des

produits phytosanitaires (Printemps Silencieux, Ecophyto, agribashing et

enjeux démocratiques).

Cet article est une version adaptée de ma conférence “Phytosanitaires : état des lieux de la controverse” commandée par le Service de l’Eau du Conseil Régional de Bretagne à l’occasion du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau 2020.

“Guerres,

pillages, bombes, incendies, inondations, sur tous les points où le fer

a passé, les champs prospères se sont transformés en terres dévastées,

les bâtiments de ferme en pans de murs inutiles. Il a fallu déminer,

nettoyer une terre qui, il n’y a pas cinq ans, semblait à jamais

stérile. […] Nous sommes parvenus à ce stade d’une renaissance agricole

que les plus optimistes se défendaient de prévoir aussi brillante voici

cinq ans. […] L’essor de l’agriculture française peut être sans

exagération taxée de remarquable.” — Renaissance agricole, film réalisé par Pierre Gout en 1953 dans le cadre du Plan Marshall.

Après

la seconde guerre mondiale, ce grand plan d’aide financière et

matérielle accordé par les Etats-Unis permet la reconstruction rapide

des économies européennes en échange de l’ouverture de leurs marchés aux

produits américains. L’agriculture française se métamorphose et se

convertit aux méthodes industrielles : la

culture de variétés “améliorées” et standardisées est rendue possible

grâce à des techniques d’irrigation, à l’utilisation de nouvelles

machines agricoles, et à un recours massif aux pesticides et engrais de synthèse. C’est la révolution verte.

Présentés

comme des outils de protection des plantes grâce à leurs propriétés

herbicides, fongicides ou insecticides, les pesticides (aussi appelés

“produits phytosanitaires”) symbolisent alors le progrès technologique et l’avènement d’une prospérité inédite.

La science et la technique sont de manière générale associées à

l’espoir d’une nouvelle ère paisible et pacifique, mais les pesticides

représentent tout particulièrement la victoire de la science

sur les caprices de la nature qui ont si longtemps causés malnutrition

et famines. Jusqu’à ce qu’une célèbre autrice américaine ne jette un premier pavé dans la mare…

Le début de la tourmente

En 1962, Rachel Carson publie Printemps Silencieux (Silent Spring), un ouvrage dans lequel elle dénonce l’utilisation massive d’un certain nombre de pesticides. Le DDT en particulier est au sommet de sa gloire : cet insecticide organochloré est d’autant plus apprécié qu’il est réputé inoffensif

pour les humains. Aux Etats-Unis il n’est pas rare de laisser les

jeunes enfants s’amuser à se faire asperger de DDT par les camions

chargés de l’entretien des voiries.

En

s’appuyant sur son bagage universitaire et son expérience de la

vulgarisation scientifique, l’autrice explique aux lecteurs les bases du concept d’écosystème. Cette

notion n’en est qu’à ses balbutiements dans la communauté scientifique

mais permet déjà de prendre conscience que les humains ne sont pas

séparés de l’environnement. Ils peuvent eux-aussi se retrouver affectés

par les pesticides travers une multitude de réactions en chaînes.

Rachel Carson relève une augmentation alarmante de certaines maladies

graves chez les enfants en quelques décennies, dont les cancers

infantiles. La vulnérabilité aux pesticides serait particulièrement élevée durant la grossesse et la petite enfance.

Printemps Silencieux entraîne une telle controverse

que les discours à propos des produits phytosanitaires commencent à

changer. Sont-ils vraiment aussi inoffensifs que les industriels le

disent ? L’inquiétude monte au sein de la population et les responsables

politiques se trouvent forcées d’y répondre. Les scientifiques se

voient investis d’une nouvelle mission : il n’est plus simplement

question d’améliorer l’efficacité des pesticides pour la protection des

cultures, mais aussi d’étudier leur toxicité potentielle pour les autres êtres vivants. Le DDT est finalement banni au début des années 1970, aux Etats-Unis et en France.

Au

même moment les Bretons constatent l’apparition de plus en plus

récurrente de bancs d’algues malodorants sur certaines plages. Bien que

ces “marées vertes” ne soient pas liées à

des pesticides mais à des fertilisants, elles incarnent rapidement aux

yeux du public le danger que représentent les intrants agricoles de synthèse pour

la qualité de l’eau dans la région. Le modèle de développement agricole

français, et notamment breton, en prend d’ailleurs pour son grade en

1990 lorsque Brice Lalonde, alors ministre de l’Environnement, dénonce

pour la première fois les “agriculteurs-pollueurs”.

Le pari Ecophyto

Quelques années plus tard, après l’élection de Nicolas Sarkozy, le Grenelle de l’Environnement relance

l’intérêt médiatique et politique pour la question. A partir de 2009

les produits phytosanitaires font l’objet d’un plan national, Ecophyto,

qui vise à réduire de 50% la consommation française de ces produits

avant 2018 “si possible”. Avec Ecophyto, les pouvoirs publics envoient

un signal fort à la population et aux professionnels : les pesticides ne

représentent plus le progrès. Ils sont officiellement tombés en disgrâce.

Dans les coulisses, la définition des outils de suivi du plan Ecophyto est tout de même le théâtre d’un rapport de force politique. Quel indicateur choisir pour mesurer l’évolution de la consommation de pesticides ? Les sociologues Alexis Aulagnier et Frédéric Goulet racontent qu’un premier indicateur appelé QSA pour “Quantité de Substance Active”

est proposé par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants

Agricoles (FNSEA) et l’Union des Industries pour la Protection des

Plantes (UIPP). Il exprime la quantité de substances actives contenues

dans les produits vendus. Comme les nouvelles substances mises sur le

marché sont de plus en plus efficaces à des doses de plus en plus

faibles, cet indicateur leur serait plutôt favorable.

Un autre indicateur, le NODU pour “NOmbre de Doses Unités”, est quant à lui défendu par les scientifiques et les ONG environnementales. A la différence du QSA, le NODU prend en compte la concentration et l’efficacité

des produits. Le groupe de travail formé par la Direction générale de

l’Alimentation finit par privilégier cet indicateur, considérant qu’il

est plus à même de refléter l’évolution réelle des pratiques agricoles.

Après

le Grenelle de l’Environnement et la mise en place du plan Ecophyto,

les médias généralistes s’intéressent de plus en plus aux enjeux de

réglementation des produits phytosanitaires à fin des années 2000. Ils

relaient notamment les procès pour intoxication

que plusieurs agriculteurs français ou américains intentent à des

fabricants de pesticides, Monsanto en particulier. En 2016 un

documentaire de Cash Investigation

reproduit pour la télévision des expériences menées sur des mèches de

cheveux d’enfants dont les écoles se trouvent à proximité d’épandages

des pesticides. Plus de 3 millions de téléspectateurs regardent

l’émission ce soir-là.

Puis en 2018 éclate le scandale des bébés sans bras

à propos des enfants nés dans l’Ain, en Loire-Atlantique et dans le

Morbihan. L’opinion publique soupçonne immédiatement les pesticides

d’être responsables des malformations. Les causes ne sont toujours

pas identifiées à ce jour mais une telle réaction illustre le climat de suspicion qui

plane désormais autour des produits phytosanitaires. Les experts

chargés de mener l’enquête ne manquent d’ailleurs pas de dénoncer

publiquement le manque de moyens alloués

par les autorités. La liste des scandales ou controverses impliquant les

pesticides continue de s’allonger de jour en jour, avec les ravages du chlordécone aux Antilles, les insecticides néonicotinoïdes “tueurs d’abeilles” ou encore les mesures municipales concernant les distances d’épandages.

La plupart de ces affaires naissent ou sont alimentées par de nouveaux acteurs issus de la société civile, en général des associations et des lanceurs d’alerte

qui maîtrisent les nouveaux outils de communication numérique.

Infographies, vidéos Youtube, groupes Facebook et pétitions en lignes

font aujourd’hui pleinement partie de leur stratégie politique.

L’association Générations Futures se

distingue particulièrement à partir des années 2000 grâce à ses

campagnes d’informations et de sensibilisation, ses rapports, et

enquêtes. Les tests réalisés par Cash Investigation sur les mèches de

cheveux ne sont que la reproduction d’expériences similaires déjà menées

par l’association. Le collectif “Nous voulons des coquelicots” parvient quant à lui à réunir plus d’un million de signatures pour sa pétition en ligne demandant l’interdiction de tous les pesticides de synthèse.

De leur côté certains chercheurs ou médecins n’hésitent plus à prendre la posture de lanceurs d’alerte dans les médias pour se faire entendre des autorités publiques. Tel est le cas des 8 membres du collectif à l’origine de la tribune demandant une “révolution urgente” dans l’usage des pesticides SDHI publiée par Libération en avril 2018. Ce combat contre les SDHI est poursuivi en janvier 2020 cette fois par 450 scientifiques dans une tribune publiée dans Le Monde.

A travers ce type d’interventions médiatiques, les associations et

lanceurs d’alerte confrontent les agriculteurs à leurs pratiques. Mais

surtout, ils forcent les élus de tous niveaux à répondre publiquement à leurs réclamations.

A l’échelle locale comme à l’échelle européenne, les associations font pression pour faire évoluer les réglementations. Elles ne manquent pas au passage de faire remarquer le décalage entre les discours politiques et la réalité du

terrain agricole. Malgré le retrait de 38 substances jugées

préoccupantes au niveau européen entre 2018 et 2019, le plan Ecophyto se

solde au niveau national par un échec retentissant. La moyenne

triennale (en NODU, donc) a augmenté de 25% entre la période 2009–2011 et la période 2016–2018, au lieu de diminuer de 50%.

Gouvernement français, Note de suivi 2018–2019 du plan Ecophyto, Janvier 2020.

Menace invisible

Tandis que l’objectif est reporté à 2025 avec le plan Ecophyto 2, les scientifiques constatent que la faune et la flore des campagnes continuent de décliner à une vitesse alarmante. En trente ans, l’Europe aurait perdu plusieurs centaines de millions d’oiseaux. D’après plusieurs études européennes, entre 75% et 80% de la biomasse des insectes volants

aurait disparu en l’espace d’un quart de siècle. Parmi les insectes, la

disparition des abeilles est particulièrement emblématique : environ 30% des colonies d’abeilles disparaitraient chaque année en France. Dans la plupart des cas ces disparitions seraient le résultat d’une combinaison de facteurs

incluant le changement climatique, la destruction de l’habitat naturel,

les agents pathogènes mais aussi, incontestablement, les pesticides.

En ce qui concerne les humains, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) alerte depuis longtemps à propos de l’augmentation inquiétante des maladies chroniques,

comme certains cancers (lymphomes, leucémies, myélomes), maladies

neurodégénératives et troubles de la reproduction. Les études

scientifiques citées par l’OMS établissent des liens avec la détérioration de l’environnement, et notamment l’exposition à certains produits chimiques et pesticides.

Un rapport de l’Inserm publié en 2013 fait état “d’associations positives” entre l’exposition professionnelle

à des pesticides et certaines pathologies, comme la maladie de

Parkinson et certains cancers. L’institut ajoute qu’il existe maintenant

“de nombreuses études épidémiologiques suggérant un lien entre l’exposition prénatale

aux pesticides et le développement de l’enfant,” en particulier dans le

voisinage des zones agricoles. Les recherches suggèrent par ailleurs

une augmentation du risque de fausses-couches et de malformations congénitales lorsque la mère est exposée aux pesticides dans le cadre professionnel.

Entre

les scandales à répétition et les constats implacables du quotidien,

comme la disparition des insectes sur les pare-brises et la

multiplication des maladies neurodégénératives, les pesticides se sont

hissés dans le palmarès des risques jugés les plus préoccupants

par le grand public. L’Institut de Radioprotection et de Sûreté

Nucléaire (IRSN) étudie chaque année l’évolution de la perception d’un

certain nombre de risques sanitaires, environnementaux et industriels.

Parmi les 35 risques proposés par l’institut en 2019, les pesticides

arrivent en 3ème position, juste derrière le cancer et le terrorisme. D’après ce baromètre, 70% des Français

considèrent que les risques liés aux pesticides sont élevés ou très

élevés. Les risques associés à la pollution des rivières et à la

pollution des sols les suivent de très près dans le classement.

Baromètre IRSN 2019.

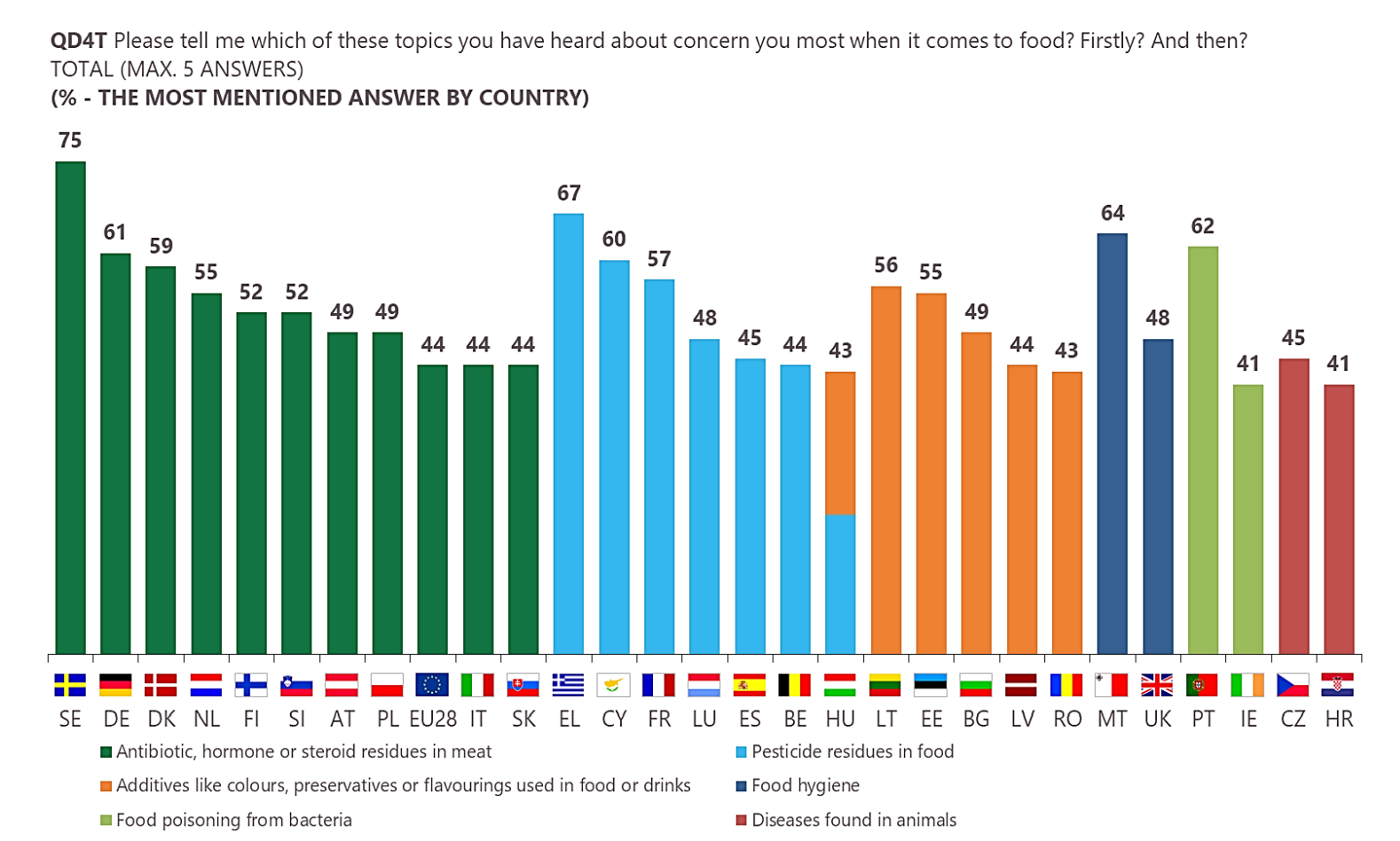

A l’échelle européenne, l’Eurobaromètre 2019 de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) permet de constater que les Français figurent parmi les Européens les plus préoccupés par les résidus de pesticides dans les aliments. Il s’agirait même du sujet de sécurité alimentaire le plus préoccupant pour les Français, alors que les Allemands et les Italiens citent plutôt les “résidus d’antibiotiques, hormones et stéroïdes dans la viande” et les Britanniques “l’hygiène alimentaire”.

Eurobaromètre EFSA 2019.

Agribashing ?

La réprobation croissante

à l’égard des pesticides semble affecter les relations de voisinage de

beaucoup d’agriculteurs français. Ces dernières années les médias

régionaux et nationaux ont d’ailleurs relaté plusieurs agressions d’agriculteurs

par des voisins opposés aux épandages de pesticides. Un conflit majeur

est-il en train de naître entre les citoyens et les agriculteurs ? Les Chambres d’agriculture de France rappellent que l’agression d’un agriculteur dans l’exercice de son métier reste un fait rarissime

: “cette actualité a pris une dimension démesurée dans les médias grâce

à la puissance des réseaux sociaux mais elle n’est absolument pas représentative des relations entre les agriculteurs et la société.”

Le baromètre d’image des agriculteurs (IFOP) rapporte en effet un très bon niveau de confiance envers les agriculteurs.

En 2019, 74% des Français pensent que les consommateurs peuvent faire

confiance aux agriculteurs, avec une progression de 6 points en un an.

Cette amélioration du lien de confiance intervient plusieurs années

après un important décrochage en 2013 dû au scandale de la viande de cheval, une

affaire dans laquelle les agriculteurs français n’avaient pourtant

aucune responsabilité. Le baromètre note que l’actuel regain de

confiance pourrait aussi être une conséquence du succès croissant du bio

car les consommateurs de produits bio ont semble-t-il une bien une

meilleure image des agriculteurs que les non consommateurs. L’Eurobaromètre de l’EFSA montre que 69% des Français font confiance

aux agriculteurs en ce qui concerne l’information sur la sécurité

alimentaire, ce qui correspond également à la moyenne européenne. De

fait, les agriculteurs bénéficient des niveaux de confiance les plus élevés avec les scientifiques (80%) et les associations de consommateurs (87%).

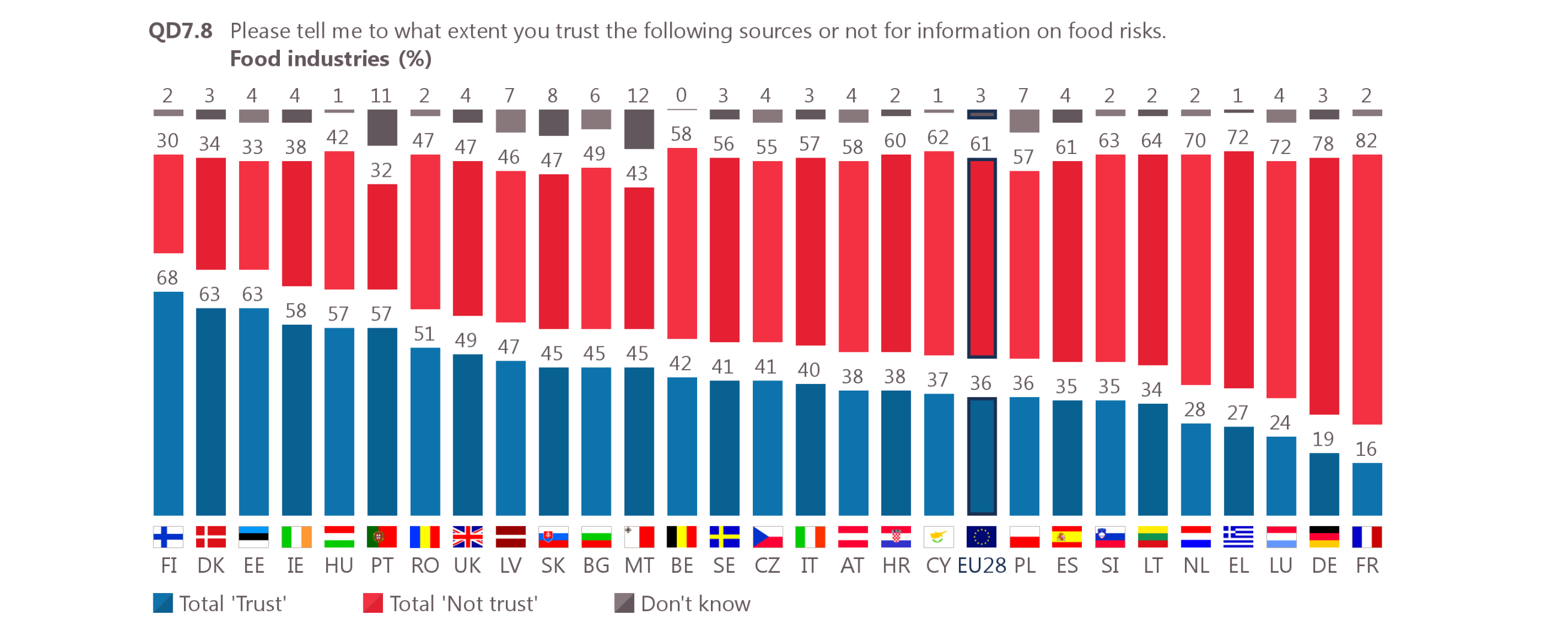

Si la confiance envers les agriculteurs demeure donc très bonne, ce n’est pas le cas de l’industrie agro-alimentaire qui, au contraire, suscite une défiance générale.

D’après le même Eurobaromètre, seulement 16% des Français déclarent

faire confiance à l’industrie agro-alimentaire : il s’agit du taux le plus bas des 29 pays européens étudiés.

Le contraste saisissant avec la confiance dont bénéficient les agriculteurs permet de supposer que ces derniers apparaissent davantage comme victimes que complices

du modèle de production industriel. La mauvaise image de l’industrie

agro-alimentaire, quant à elle, n’est autre que le résultat d’une succession de controverses qui

ont durablement marqué l’opinion publique depuis le scandale de la

vache folle dans les années 1990. Cette défiance concerne aujourd’hui un ensemble de pratiques

de réduction des coûts, de massification de la production et de

multiplication des intermédiaires, les pesticides ne représentant ici

qu’une partie de la longue liste de reproches qui lui sont adressés.

Science sans consensus

A

défaut de faire confiance à l’industrie pour la laisser gérer elle-même

les enjeux liés à ces produits, citoyens et responsables politiques

tentent de se tourner vers la science pour connaître les mesures à

prendre. Malheureusement, la science peine à apporter une réponse définitive, cela pour plusieurs raisons.

Premièrement parce que la toxicité des pesticides ne dépend pas seulement de la dose journalière à laquelle les humains sont exposés mais aussi du stade de la vie auquel ils sont exposés (fœtus et jeunes enfants sont particulièrement vulnérables), du biais

par lequel ils sont exposés (air, eau, alimentation, contact cutané,

activité professionnelle), ou encore de la manière dont les produits

peuvent s’accumuler et persister dans l’organisme. Certains produits peuvent ainsi avoir une toxicité immédiate très importante mais être éliminés facilement par l’organisme, à l’inverse d’autres substances en théorie moins toxiques

qui peuvent pourtant s’accumuler dans l’organisme. Le problème est

d’autant plus complexe que beaucoup de molécules sont soupçonnées

d’avoir un effet sans seuil de déclenchement, c’est-à-dire qu’elles pourraient avoir des effets toxiques même à très faible dose.

Deuxièmement, parce que la science rencontre d’importantes difficultés à étudier l’effet cocktail

: il s’agit de la toxicité combinée résultant de l’exposition fréquente

à plusieurs produits et à travers plusieurs biais. On atteint ici les limites des méthodes scientifiques classiques qui permettent surtout d’étudier chaque substance ou chaque milieu indépendamment des autres. La difficulté est donc telle que les études ne peuvent en général s’exprimer qu’avec un certain niveau d’incertitude.

Ensuite,

parce que la communauté scientifique n’est pas homogène. Les

différentes institutions et les différentes disciplines mobilisées

évaluent la toxicité des pesticides selon des critères différents et peuvent accorder plus ou moins de poids à un même type de preuve en fonction de leurs standards propres.

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) classe par

exemple le glyphosate comme “cancérogène probable” depuis 2015, alors

que les agences française (ANSES) et européenne (EFSA) contestent cet

avis. Ce désaccord s’explique par des différences méthodologiques,

parmi lesquelles figurent le choix des références : le CIRC ne retient

que les études académiques alors que l’EFSA inclut les bilans des

industriels, souvent confidentiels.

Enfin, parce que les

enjeux liés aux pesticides soulèvent également des questions pour

lesquelles la science n’est tout simplement pas qualifiée : il s’agit de

questions éthiques et politiques. Comme l’ont déjà montré de nombreux philosophes et sociologues, l’appréciation

d’un risque fait souvent appel à d’autres modes de raisonnements qu’à

la seule logique scientifique. Il est alors question de culture et de valeurs. Ce mode de raisonnement n’est pas pour autant irrationnel, il repose simplement sur d’autres logiques.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Certaines

questions éthiques et politiques sont particulièrement prégnantes

lorsque la communauté scientifique est dans l’incapacité de formuler des

certitudes. Les décideurs se trouvent par exemple chargés de déterminer

le niveau minimal d’incertitudes à

partir duquel les autorités doivent prendre des mesures. Agir maintenant

ou attendre de plus amples preuves qui ne viendront peut-être jamais ?

Le résultat varie en fonction de leurs priorités politiques.

De la même manière, certains arbitrages peuvent déterminer d’importants choix de société. Faut-il prendre le risque

que les prochaines générations développent de plus en plus de maladies

chroniques pour continuer à bénéficier aujourd’hui de l’efficacité des

produits phytosanitaires ? Ou le risque est-il tout simplement inacceptable malgré l’incertitude ?

Plus globalement encore, faut-il favoriser les intérêts immédiats des humains quitte à imposer une extinction massive au reste du monde vivant ?

Comme

le montrent les sociologues, l’attitude des individus face à un risque

environnemental ou technologique dépend tout particulièrement de la

confiance qu’ils accordent ou non à leurs autorités sanitaires et

politiques. Au cœur de leur réflexion figure donc cette question : peut-on vraiment faire confiance aux autorités et à leurs experts ? Et la réponse est sans appel…

Alors que les pesticides arrivent en 3ème position des risques les plus préoccupants dans le baromètre de l’IRSN, ils figurent tout en bas du tableau lorsqu’il est question de savoir si les Français font confiance aux autorités pour les protéger : les pesticides font ainsi partie des 5 risques pour lesquels la population présente la plus grande défiance

envers les autorités, avec les retombées radioactives de Tchernobyl,

les déchets chimiques mais aussi, encore une fois, la pollution des sols

et la pollution des rivières. La tendance est fréquente : plus la population met en doute la capacité des institutions à prendre les décisions adéquates au bon moment, plus elle perçoit les risques comme étant élevés.

Le problème réside dans le fait que les autorités ont de nombreuses fois laissé croire

qu’elles étaient parfaitement en mesure de contrôler certains risques

environnementaux ou sanitaires alors que ce n’était pas le cas. Plusieurs substance comme le DDT ont d’abord été garanties sans danger avant que leur toxicité ne soit démontrée et qu’elles ne soient définitivement bannies. Dans son rapport de 2013, l’Inserm écrit que des insecticides classés polluants organiques persistants comme le chlordécone et le DDT sont encore retrouvés dans l’environnement et chez les humains plusieurs décennies après leur interdiction.

Les collectifs et associations en appellent donc à une version du principe de précaution proche de celle énoncée dans la Déclaration de Rio lors du sommet des Nations Unis sur l’Environnement en 1992 : “en cas de risque de dommages graves ou irréversibles,

l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de

prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives

visant à prévenir la dégradation de

l’environnement.” En l’absence de preuves scientifiques formelles, les

citoyens préoccupés par les pesticides craignent surtout que les

autorités publiques ne favorisent les intérêts économiques immédiats des industriels au détriment de l’environnement, de leur santé et de celles des générations futures.

Cette controverse impose en effet de considérer des enjeux bien plus larges

que le fonctionnement de quelques molécules chimiques. Dans un système

politique qui se voudrait démocratique, les citoyens ne supportent plus

que des risques qu’ils jugent importants leur soient imposés par

des autorités sanitaires ou des industriels en lesquels ils n’ont plus

confiance. Dans le cas des pesticides par exemple, ils n’évaluent pas

uniquement le risque associé aux molécules mais également un ensemble de risques socio-politiques. Il est ici question d’enjeux politiques de fond, ce qui explique que de nombreux profanes se saisissent eux-mêmes de ce sujet complexe et que les associations se présentent comme garantes de l’intérêt public.

Le caractère éminemment politique de ce rapport de force

semble d’ailleurs tout à fait assumé par le collectif “Nous voulons des

coquelicots” dont l’image choisie en guise de bannière pour ses réseaux

sociaux n’est autre qu’un détournement de l’œuvre d’Eugène Delacroix

“La Liberté guidant le peuple”.

La référence est explicite : dans la lutte contre les pesticides se joue aussi une lutte pour la démocratie.

Bannière de la page Facebook “Nous voulons des coquelicots”, février 2020.

Qui suis-je ?

Alexandra d’Imperio, enchantée ! Mes activités mêlent journalisme, recherche indépendante et médiation scientifique. Je suis spécialisée dans l’histoire et la sociologie environnementale. Je

propose des contenus (articles web et presse écrite, chroniques radio),

des conférences et du conseil en médiation scientifique. Vous pouvez

consulter mon site professionnel pour en savoir plus ou me contacter.

Source : https://troisiemebaobab.com/qui-veut-la-peau-des-pesticides-9a40f35e6826

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire