Merci à l'auteur, membre du Collectif de Soutien NDDL66, pour cette compilation mensuelle précieuse.

PROJET D’AYRAULT – PORT de

NOTRE DAME DES LANDES (44)

Source : ZAD.nadir.org et médias

Juillet 2017

Et ailleurs : A45 (42-69) - LGV Sud Bordeaux (33) - Bure (55) - #NO G20 à Hambourg (Allemagne) - GCO à Strasbourg (67) - Val Tolosa (31) - Forêt de Hambach (Allemagne) - Ligne Lyon-Turin (73) - Europacity (95) -

Mort de Vital Michalon à Creys Malville (38) le 31-07-1977

ZAD

de NDDL - 44

Infos du 1er au 9 juillet

►AntiRep

Sortie par la porte (le conseil constitutionnel l’avait censurée en juin), l’interdiction de manifester revient par la fenêtre dans le volet "état d’urgence permanent", afin de mieux imposer la casse sociale par ordonnance et tenter de museler la rue. Mmmmhhh la fRance état-de-droit, partie-des-droits-de-l’homme blablabla, c’est de plus en plus …. frappant… Un article ici.

Résister, agir, vivre :

rassemblement à Notre-Dame-des-Landes

les 8 et 9 juillet

Il

reste cinq mois aux trois médiateurs nommés par le Premier

ministre, pour trouver une issue au projet controversé de transfert

de l’aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes.

Alors que la déclaration d’utilité publique arrive à son terme

en février prochain, la coordination des opposants au nouvel

aéroport appelle à un large rassemblement les 8 et 9 juillet. Pour

cette édition 2017, la lutte contre EuropaCity, un grand projet

contesté en Île-de-France, sera mise à l’honneur. Voici l’appel

de la « Coordination des opposants ».

« À

nouveau, la Coordination des opposants [1]

nous invite, habitants, voisins, collectifs de lutte, organisations

locales... et bien au-delà, à nous rassembler ici, à

Notre-Dame-des-Landes contre le projet d’aéroport. Nous avons

besoin de ce moment fédérateur et convivial, expression et

instrument d’une mobilisation intacte.

Réaffirmée

le 8 octobre 2016 lors du « serment des bâtons », notre

base demeure la défense de nos terres agricoles, des paysans et

habitants menacés d’expulsion, et celle de ce territoire :

nous nous y sommes préparés activement cet automne, tout en

poursuivant les actions politiques, juridiques et d’information des

citoyens.

Notre

lutte locale participe, avec beaucoup d’autres, à la recherche

d’un mieux vivre général, solidaire, pour tous les peuples de

notre Terre. Nos préoccupations précédentes demeurent

(réchauffement climatique, démocratie...).

Résister, agir, vivre

D’ici

et d’ailleurs, retrouvons-nous ces 8 et 9 juillet. Quelles que

soient les issues du long tunnel électoral 2017, et les nouvelles

décisions gouvernementales qui s’ensuivront, sur le sujet de

Notre-Dame-des-Landes, nous maintiendrons nos positions : non au

projet d’aéroport ! Résistance ! »

La

Coordination des opposants sur Bastamag

* toutes les infos pratiques et les programmes sont sur http://www.notredamedeslandes2017.org/

* Radio klaxon sera dans la place aussi ! "

on sort du bus et on bouge sur le site du "festival" samedi 8 juillet !! Le studio mobile va émettre en direct à partir de 12h30 jusqu’à 20h, toutes les personnes qui ont envie peuvent venir causer dans le micro et aussi se poser pour écouter la radio, poser du son*... Si y a des zinfos à faire passer ce sera aussi un bon moyen de communiquer sur le site. Alors branche - toi sur 107.7 fm et pour communiquer avec nous y a aussi le téléfon : 0753380670

*comme

d’hab les propos sexistes, racistes, homophobes, transphobes,

validistes, classistes ne sont pas les bienvenus

* Les

rencontres intercomités

auront lieu en 2 temps sous le chapiteau n°7 :

le samedi 8

de 13h à 14h50

le dimanche 9 de 16h30 à 17h50

le dimanche 9 de 16h30 à 17h50

* et voilà un petit récapitulatif des discussions en lien avec les dynamiques de luttes syndicales à l’invitation du collectif syndical contre l’aéroport et son monde.

Samedi 13h sous le chapiteau COPAIN, une discussion pour les syndiqués et travailleurs : comment lutter contre l’aéroport depuis nos positions isolées ou collectives.

Dimanche

10h chapiteau COPAIN : COORDINATION Front social régionale

13h :

pour préparer la rentrée, quelles convergences entre luttes

sociales et environnementales, entre ouvrier et paysans, autonomes et

syndiqués...

* et

plein d’autres rdv à découvrir sur place.

Notre-Dame-des-Landes: les méthodes innovantes de la médiation

Les médiateurs

nommés par le gouvernement organisent des réunions d’examen de

controverse pour démêler l’écheveau de décennies de batailles

pour et contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les opposants se

rassemblent ce week-end à côté de la ZAD.

Un grand projet

peut en chasser d’autres. En inaugurant les nouvelles lignes

ferroviaires à grande vitesse vers Rennes et Bordeaux le 1er

juillet, Emmanuel Macron a surpris en déclarant que « la

réponse aux défis de notre territoire n’est pas aujourd'hui

d'aller promettre des TGV ou des aéroports de proximité à tous les

chefs-lieux de département de France ». Aucun nom

d’infrastructure n’a été cité mais les opposants et partisans

du projet d’aérogare le plus célèbre de France, celui de

Notre-Dame-des-Landes, s’interrogent depuis sur la portée de la

phrase présidentielle. Pour l’atelier citoyen, un collectif de

contre-expertise favorable à la rénovation de l’actuel aéroport,

avec quarante-cinq minutes gagnées sur le trajet Paris-Rennes et

quinze minutes sur le Paris-Nantes : « L’aéroport

NDDL devient de plus en plus inutile. »

|

|

Lors

du rassemblement des opposants à l'aéroport de

Notre-Dame-des-Landes, juillet 2016 (JL)

|

Début juin, trois personnalités ont été nommées pour conduire cette mission sensible : Anne Boquet, ancienne préfète de la région Bourgogne, Michel Badré, ancien président de la formation environnementale du CGEDD, un groupe d’experts qui conseille le gouvernement, et Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne, président d’honneur de l’Aéro-club de France, et proche de Nicolas Hulot. Ces deux derniers sont accusés de biais partisans anti-Notre-Dame-des-Landes par des militants pro-aéroport.

Selon

leur lettre de mission :

« Toutes

les solutions devront être envisagées dans le sens de l’intérêtgénéral, avec la préoccupation d’apaiser l’ensemble des

acteurs et de rétablir l’ordre public. »

Pour

y parvenir, les médiateurs reçoivent tous celles et ceux qui le

souhaitent et programment des « réunions d’examen de

controverse » sur les sujets techniques clivants : les

contours du plan d’exposition au bruit nantais, les prévisions de

trafic, l’évolution technique de la flotte… Les experts de

l’atelier citoyen ont ainsi pu confronter leurs estimations avec

les spécialistes de la direction générale de l’aviation civile.

Si les désaccords persistent, des experts extérieurs pourraient

être sollicités et de nouvelles études commandées. Pour Françoise

Verchère, coprésidente du CéDpa, collectif des élus contre

l’aéroport, « la démarche est bonne. C’est la première

fois que nos travaux sont vraiment pris au sérieux. Cela permet de

travailler ».

Les

associations gardent un mauvais souvenir de la

Commission nationale du débat public, chargée d’élaborer le

dossier d’information des électeurs avant la consultation de

2016. Leurs arguments n’avaient pas été repris à égalité avec

ceux des pro-aéroport. Les travaux de la Direction générale de

l'aviation civile (DGAC) avaient nourri le document alors que

l’atelier citoyen n’avait pas pu être auditionné. En 2013, à

l’issue de la Commission de dialogue nommée par Jean-Marc Ayrault,

un groupe de travail avait planché sur les problèmes de bruit. « La

Dgac et nous avons posé chacun nos points de vue, puis le préfet a

dit que c’était fini. Et il ne s’est plus rien passé »,

se souvient Geneviève Lebouteux du CéDpa. Cette fois-ci, « il

y a beaucoup plus de confiance mais nous avons des interrogations :

qui seront les experts sollicités ? Quel sera leur niveau

d’indépendance ? ».

L’Acipa, association historique des opposants à l’aéroport,

reçue également, aimerait plus de transparence sur la liste des

personnes auditionnées et des thèmes traités. Et propose que les

auditions soient filmées et mises en ligne, comme pour la commission

parlementaire sur les mesures compensatoires.

« Tout faire pour éviter un nouveau Sivens »

Pour

une participante, « à la différence de ce qui se passe

habituellement, des rencontres officieuses de cabinet, on formalise

ici un processus où les contradictions sont reconnues, à la fois

sur les dimensions techniques du dossier mais aussi la

hiérarchisation des valeurs qu’il implique. Tout le monde ne

partage pas la même vision de la société. Si on pose les bonnes

questions, les bons projets résistent et les mauvais chancellent ».

Sollicité par Mediapart, le secrétariat général de la médiation

nous a répondu « s’attacher à rencontrer et écouter

toutes les parties en présence », mais ne pas juger

opportun de communiquer sur son travail. Un point d’étape est

prévu à mi-parcours pour s’exprimer publiquement.

Certains

demandent à être reçus, comme Jean-Claude Lemasson, le maire de

Saint-Aignan-de-Grandlieu, commune mitoyenne de l’actuel aéroport :

« C’est un processus de plus mais il y a une forme de

sincérité que je reconnais. » Il les a accueillis dans sa

commune et leur a notamment parlé de l’impact des nuisances

sonores sur la santé des habitants. D’autres reçoivent un appel

du sous-préfet en charge du dossier de l’aéroport, Stéphan de

Ribou, comme le président des Ailes pour l’Ouest, Alain Mustière.

Et

il y a ceux qui refusent d’emblée d’y participer, comme les élus

du Syndicat mixte aéroportuaire (SMA), qui se sont contentés de

transmettre des éléments techniques sur des aspects juridiques et

environnementaux du dossier. Seule la maire de Nantes, Johanna

Rolland, a reçu les médiateurs, par courtoisie républicaine mais

sans fournir une contribution en bonne et due forme, précise son

entourage. Le président de la région Pays-de-la-Loire, Bruno

Retailleau (LR), leur ferme aussi sa porte. Pour ces responsables

locaux, les citoyens consultés l’année dernière ont voté oui à

l’aéroport, la justice a jusqu’ici rejeté tous les recours des

opposants et l’Europe a classé sans suite la procédure

d’infraction. Ils ne voient pas quel serait leur intérêt à

débattre des alternatives à un projet acté juridiquement et

démocratiquement, à leurs yeux.

Président

des Ailes pour l’Ouest, pro-aéroport, Alain Mustière considère

qu’« on perd du temps avec ce processus, car les débats

sont clos » mais « c’est la méthode Macron :

il y a des arguments des deux côtés et à la fin il faut

trancher ». Il a rencontré les médiateurs pour leur

parler des nuisances que causerait un développement de Nantes

Atlantique, l’actuel aéroport, pour la population nantaise

croissante ainsi que la faune et la flore de la zone Natura 2000

toute proche. Le devenir de la ZAD n’est pas dans le périmètre de

la mission. Les médiateurs n’ont pas pris contact avec ses

occupant.es qui, de leur côté, ont décidé de ne pas leur

répondre, par refus d’un processus de neutralisation et de

dépolitisation des enjeux, considèrent-ils. Pour un.e

participant.e, « on est dans un processus qui reste fragile.

On est en train de démêler un écheveau après des années de

questions sans réponse et de contradictions. Ce n’est pas une

reprise à zéro de la discussion. Il faut que les sujets clivants et

les angles morts soient mis sur la table ».

Des

réunions doivent avoir lieu pendant tout l’été, ce qui

représente une forte charge de travail pour les collectifs et

associations animés par des bénévoles. Le souvenir de la mort du

jeune militant Rémi Fraisse, tué par un gendarme en 2014 sur la Zad

occupée pour protester contre le barrage de Sivens, hante les

esprits. « Tout faire pour éviter un nouveau Sivens »,

confie un participant. Mais le calendrier est très court. Les

médiateurs doivent rendre leur rapport le 1er décembre.

Jade

Lindgaard –

Médiapart

Infos du 10 au 16 juillet

►Le

rassemblement d’été de la coordination a rassemblé une vigntaine

de milliers de personnes ce week-end (selon la presse) malgré la

chaleur pour de nombreuses discussions.

Le rassemblement de Notre-Dame-des-Landes

projette la Zad dans l’avenir

Bonne

humeur et chaleur pour le rassemblement qui s’est tenu les 8 et

9 juillet sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes. Alors que

l’abandon du projet d’aéroport devient crédible, le mouvement

s’organise pour pérenniser la Zad comme un lieu paysan et

solidaire.

Notre-Dame-des-Landes

(Loire-Atlantique), reportage

Le

17e rendez-vous estival des opposants au projet d’aéroport de

Notre-Dame-des-Landes s’est tenu sur le site samedi 8 et dimanche

9 juillet, sous la canicule. Principale question courant dans ce

rassemblement joyeux et détendu : qu’adviendrait-il de la Zad

(zone à défendre) en cas d’abandon du projet - de plus en plus

crédible ? Quel rapport de force possible pour que l’évacuation

ne suive pas une annonce officielle de renoncement au projet ?

La

médiation engagée par le gouvernement laisse présager une

issue favorable sur le seul dossier de l’aéroport. Mais beaucoup

se rappellent que c’est la nième instance de « dialogue »

instaurée

par un gouvernement, et qu’il convient de ne pas faire une

confiance aveugle à cette configuration : Nicolas Hulot au

gouvernement, deux des trois médiateurs plutôt opposés au projet,

et la nouvelle force politique En Marche dont certains élus se sont

déclarés contre cet aéroport parachuté en plein bocage.

« Il

y a la troisième du trio de médiateurs, la préfète [Anne

Boquet, ndlr] qui ne dit apparemment pas grand chose et qui, avec

le rapporteur, pourrait être les antennes de Macron pour jauger le

rapport de forces en cas d’évacuation de la Zad »,

remarque un zadiste.

« Les

deux enjeux du début de mandat de Macron, c’est de réussir à

passer sa réforme bulldozer du code du travail et à gérer l’avenir

de la Zad. L’aéroport, c’est un enjeu qui ne les intéresse pas

au premier plan, mais c’est un gouvernement d’ordre, et cette

zone qui expérimente en bafouant le capitalisme, ça n’est pas

supportable pour des gens comme eux. Si Macron réussit à passer ces

deux obstacles, il aura le champ libre pour tout le reste... »

analyse

un barbu en s’épongeant le front. « Si

la Zad était évacuée, ce serait très mauvais pour nous

syndicalistes, et si les syndicalistes se font écraser, c’est

aussi mauvais pour la Zad »,

résume Francis

Lemasson, secrétaire de la CGT Vinci.

Les

médiateurs ont reçu une délégation de l’union départementale

CGT, de la Confédération paysanne, et du CeDpa (collectif d’élus

opposants à l’aéroport). Les cégétistes présents ce week-end

lors du rassemblement ne connaissaient pas encore la teneur des

échanges avec les dirigeants nantais de leur syndicat. Le syndicat

paysan et le collectif d’élus se sont eux déclarés satisfaits

quant à la qualité de l’« écoute attentive »

des médiateurs dont l’approche « distingue les faits des

opinions », tout en menant des « réunions

contradictoires » entre partisans et opposants au projet.

Dans

un bocage où les paysans bataillent depuis 1972 contre ce projet

d’aéroport, le porte parole de la coordination des opposants,

Dominique Fresneau, a commenté l’issue possible de la médiation :

« Que le résultat soit favorable ou pas, la lutte n’est

pas terminée. Si en décembre, ils décident d’abandonner le

projet et d’évacuer la ZAD, il faudra continuer à lutter ici. »

Tous zadistes, tous résistants

Sur

les deux jours, le rendez vous a rassemblé quelques plus de 20.000

personnes, selon les organisateurs. Zadistes et associations plus

citoyennistes l’ont donc réaffirmé : la lutte ne

s’arrêterait pas avec l’abrogation de la déclaration d’utilité

publique. Les liens tissés entre les opposants déjà sur place

avant 2009 et celles et ceux qu’on appelait « squatteurs »,

« jeunes » puis « zadistes » sont

forts de ces années de discussions, d’entraide et d’amitiés,

même émaillées de prises de bec, d’actions concertées.

Pour

avoir un coup d’avance, certains imaginent de reprendre vite

d’autres terres en friche dans le périmètre de la Zad, et de les

remettre en culture, pour réaffirmer la détermination à rester

avec des pratiques agricoles diverses, sur des terres partagées,

privilégiant l’usage aux droits ancestraux liés à la propriété

foncière. La stratégie zadiste, dont le terme englobe désormais

les paysans historiques, expulsables comme les autres depuis janvier

2016, c’est d’occuper le terrain, au sens propre comme au figuré.

Dans

ce champ à l’herbe jaunie du lieu dit Le Champ-des-Perrières, les

débats à l’ombre des dix chapiteaux ont été aussi suivis que

les discussions sous les auvents des buvettes, accoudé aux bottes de

paille formant comptoir.

Les six points qui dessinent l’avenir de la Zad

Rappelant

qu’il a été « longuement

débattu à plusieurs reprises, dans de multiples composantes et

espaces d’organisation du mouvement »,

le texte Les

6 points pour l’avenir de la Zad

se trouve sur les tables de bien des stands. Un manifeste publié fin

2015, après un an et demi de gestation, dont les engagements se

voient ravivés avec l’éventualité, jamais aussi plausible, d’un

possible abandon du projet. Il s’agit d’assurer le maintien des

occupants, zadistes et agriculteurs historiques, sans expropriation

ni expulsion.

S’y

ajoutent la continuation des expérimentation agricoles et

d’auto-construction et la capacité à régler les conflits d’usage

au sein d’une instance collective issue de la lutte. L’accueil de

nouveaux projets doit aussi être arbitré par une entité dans le

droit fil des équilibres entre composantes de la lutte. Enfin ce

manifeste affirme, à contre-courant de la logique agricole

dominante, le refus de la dispersion des terres aux fins

d’agrandissement d’exploitations limitrophes déjà existantes.

Et donc au détriment de nouvelles installations. « En cas

d’abandon du projet, il y a un gros risque que les terres aillent

’à l’agrandissement’. Aujourd’hui la tendance en

agriculture, ce sont de grosses sociétés capitalistes

internationales qui investissent. Mais ici, on continuera à se

bagarrer pour que la Zad soit une terre partagée, de projets paysans

mais pas que », dit une zadiste.

Une tradition de luttes paysannes

Pour

envisager les perspectives, les militants anti aéroport se sont

souvent appuyés sur l’histoire récente. Sous le chapiteau de

l’actuel collectif paysan Copain, avant que se réchauffe un bœuf

bourguignon patates, à un jet de motte de terre des cantines

véganes, majoritaires ici, un débat explique les conditions de la

naissance de ce syndicalisme paysan combattif. Dans les années

soixante-dix, contre des paysans « accapareurs »,

les paysans-travailleurs ont multiplié en Loire-Atlantique les

occupations de ferme. Quarante ans plus tard, certains de ces paysans

sont là, assis sur les bottes de pailles en cercle, passionnés par

les enjeux politiques et agricoles de Notre Dame des Landes. En ce

département où le syndicalisme paysan offensif et d’action

directe a modelé le paysage, le débat rappelle le rôle, l’apport,

la référence constante de Bernard Lambert. Paysan, député et

militant du PSU, Bernard Lambert a fondé le mouvement Paysans

travailleurs dont la Confédération paysanne est en quelque sorte la

continuation.

Lambert

a publié en 1970 un livre dont le titre donne le ton : Les

paysans dans la lutte de classes. L’historien René Bourrigaud

en donne le sens : « La création d’un syndicat de

classe était une révolution historique dans l’affrontement

d’alors, entre le bloc rural, monarchiste et catholique, attaché à

la propriété foncière, et un bloc national et républicain appuyé

sur le mouvement ouvrier. Mais quand Bernard Lambert écrit son

livre, la paysannerie est en train de passer sous la domination du

capital agroalimentaire et s’il ne sont peut-être pas exactement

des prolétaires, ils sont les alliés objectifs des ouvriers »

Réseau de ravitaillement

Sous

un autre chapiteau, des zadistes retracent par des lectures de textes

et de témoignages l’alliance paysans ouvriers en Mai-68 à Nantes,

le ravitaillement des usines en grève et des quartiers populaires.

Un projet récent s’en inspire. Le réseau

Cagettes des terres est une résurgence adaptée à nos temps,

équivalent alimentaire du principe de la caisse de grève, apportant

légumes frais, repas préparés par une cantine volante ou produits

transformés aux piquets de grève, pour les mouvements sociaux qui

pourraient se former à l’automne prochain.

Ce

réseau de soutien alimentaire aux piquets de grève, regroupe des

zadistes et des paysans qui font déjà de manière disparate cet

apport aux luttes, aux squats de migrants, avec l’aide de

propriétaires de véhicules pour collecter les apports et les

acheminer aux grévistes, ainsi que de financeurs particuliers pour

couvrir les frais de ce système de solidarité.

Pendant

la loi travail, des contacts ont été pris entre des zadistes et la

CGT des salariés de l’actuel aéroport, géré par Vinci. D’un

côté, un collectif syndical contre l’aéroport s’est constitué,

formé de militantes et militants de quelques sections CGT de

Solidaires et de la CNT locale, alliés au collectif paysan Copain.

Le mot d’ordre de ce regroupement c’est : « Ni

travaux ni expulsion », en défendant le développement de

l’actuel aéroport et des conditions de travail décentes pour les

salariés directs et les sous-traitants.

L’organisation

d’un cortège au 1er Mai, un millier de personnes, des

tracteurs et des drapeaux spécifiques, dans un cortège de 6.000

manifestants, a donné confiance et appris à s’organiser. La CGT

Vinci au plan national et la CGT du bâtiment ont rejoint ce

collectif qui a déjà édité des tracts en six langues à

destinations d’éventuels travailleurs détachés. Ce collectif

syndical participe à la construction de ce réseau de ravitaillement

des luttes.

Quels

que soient les échéances et les volontés du gouvernement, la Zad

bouillonne d’énergies et de projets qu’elle mène pour

construire, toujours construire. Construire des projets, des réseaux,

des relations humaines et politiques et des stratégies communes.

►La

semaine "intercomités"

initialement prévue du 7 au 13 août est annulée, on réfléchit à

la reporter en début d’automne pour peut-être l’intégrer à un

moment plus large autour de l’avenir de la zad. On vous tient au

courant !

►La

CGT Air France soutient la lutte contre l’aéroport à NDDL !

►Au

gré des chemins de la zad : une nouvelle brochure pour

parler des sentiers sur la zad. La question a fait, fait toujours

polémique sur la zone occupée. Ce texte présente 3 parcours de

randonnée possible à l’aide de cartes, ainsi que quelques pistes

pour le faire de manière intelligente en prenant en compte que

l’espace est occupé/habité, par ex :

* respecter

l’intimité des habitants en portant attention aux recommandations

affichées sur les lieux de vie et en ne prenant pas d’images sans

le consentement des personnes.

* ne

pas perturber les troupeaux de bovins, préserver les cultures ou

prairies, en longeant les haies et en refermant les clôtures quand

nous traversons les parcelles et en tenant les chiens en laisse.

* ne

pas piétiner la flore et déranger la faune à la lisière des

sentiers.

►Nantes

La

letttre à Lulu, c’est un chouette petit canard nantais,

indépendant et, entre autres choses, résolument contre le projet

d’aéroport. Alors on a le plaisir de vous annoncer la sortie du

numéro n°97.

Disponible

en kiosque en vrai papier, avec de vrai fifrelin.

Lettre aux comités

Lettre

aux comités ZAD – NDDL / 2016-2017 Quelques récits et infos du

terrain.

En

vue de tournées sur la zad dans d’autres pays, puis de donner des

nouvelles aux comités de soutien plus proches, nous avons compilé

quelques éléments d’histoires et d’infos sur les 18 derniers

mois. Nous voulons contribuer, par ces mots , à faire vivre la

mémoire de cette séquence fiévreuse et à envisager ensemble la

suite du mouvement. Cet assemblage a été fait par quelques

habitant.e.s de la zad. C’est un point de vue singulier sur cette

période, qui ne se prétend ni exhaustif ni être la voix collective

des occupant.e.s.

Quelques

habitant.e.s de la zad

Un

pdf est disponible ici si vous souhaitez une version pdf mise en

page.

2016 - Sans répit, conjurer la menace

Le

30 décembre 2015, un mois après la fin de la COP 21, les

paysan.ne.s et habitant.e.s « historiques » de la zad de

Notre-Dame-des-Landes reçoivent une convocation au tribunal.

AGO-Vinci demande une expulsion immédiate, des amendes quotidiennes

drastiques en cas de refus, ainsi qu’une possibilité de saisie des

biens et du cheptel. Puisque le gouvernement n’ose revenir en

l’état sur le terrain, il tente ainsi d’isoler quelques

personnes clés qu’il espère pousser au renoncement en les

asphyxiant financièrement. Le président avait pourtant promis

d’attendre l’épuisement des recours d’aéroport contre le

projet d’aéroport pour expulser les habitants historiques de la

zad.

Face

à cette menace nouvelle, une manifestation s’organise en dix

jours. Le 9 janvier 2016, 20 000 personnes, des centaines de

cyclistes et 400 tracteurs convergent sur le périphérique de Nantes

et occupent le pont de Cheviré. À l’initiative de COPAIN, 60

tracteurs restent entremêlés au pied du pont à l’issue de la

manifestation afin d’obtenir l’abandon des procédures

d’expulsion. Un camp s’établit immédiatement au milieu de la

quatre-voies avec des barnums, de la paille pour dormir, un four à

pizzas, de la soupe à l’oignon et une radio mobile. Il est

encerclé, puis attaqué pendant la nuit par la police. Sous les tirs

de lacrymos, les manifestant.e.s entassées dans des remorques

agricoles sont alors contraintes de repartir en exode sur la

quatre-voies. Après une assemblée surchauffée le lendemain à la

Vache-rit, s’ensuivent plusieurs jours de blocages en tracteurs et

d’opérations escargot sur les routes de la région afin de

maintenir la pression. Des dizaines de manifestations, actions et

sabotages ont de nouveau lieu partout en France. Cela n’empêche

pas le procès de se tenir le 13 janvier et d’amener 3000

manifestant.e.s sur le parvis du tribunal. Le 25 janvier, le juge

rend expulsables les habitant.e.s et paysan.ne.s de la zad, mais sans

astreintes financières. Quelques jours plus tard, un millier

d’ « ouvrier.e.s des communs » répondent à

l’« appel d’offres » lancé par le « Comité de

pilotage pour un avenir sans aéroport ». Il s’agit d’une

réponse aux appels d’offres officiels que la préfecture a

récemment rendu publics. Celle-ci, après diverses campagnes de

pression et une série de sabotages, a de son côté de plus en plus

de mal à trouver des entreprises volontaires pour les travaux

préliminaires. Mais sur la zad, sous une pluie battante, de nombreux

chantiers ont lieu simultanément pour renforcer les structures

collectives : aménager une auberge, une salle de réunion, une

bergerie ou ouvrir de nouveaux chemins…

Alors

que le gouvernement, sous pression, annonce par la voix du Premier

ministre que le démarrage du chantier de l’aéroport sera repoussé

une nouvelle fois à l’automne, la ministre de l’Environnement

déclare qu’il ne peut y avoir d’expulsion par la force de la zad

sans risquer « une guerre civile ». Le nouveau président

de Région se déchaîne quant à lui quasi quotidiennement contre

les « ultra-violents » de la zad, « zone de

non-droit » qu’il compare à « Mossoul » ou

« Damas ». Il fait acheter au Conseil régional des

encarts publicitaires dans les journaux pour lancer une pétition

demandant l’évacuation de la zone. Le site du Conseil régional

est alors victime d’un piratage révélant que la pétition est

pleine de fausses signatures et de doublons.

Le

11 février, à l’occasion d’un remaniement ministériel, le

président Hollande négocie l’entrée au gouvernement de quelques

élus écologistes aux dents longues et tente de se sortir du

bourbier en annonçant un référendum sur le projet d’aéroport.

Pas dupes de cette entourloupe, plus de 60 000 opposants occupent

deux semaines plus tard les quatre-voies proches de la zad, s’offrent

un concert sur le bitume et soutiennent la construction d’une tour

de guet en acier de dix mètres de haut. Celle-ci s’ancre à

l’endroit même où sont censés commencer les premiers travaux du

« barreau routier », supposé relier les routes

existantes à l’aéroport en projet. A proximité de la

quatre-voies, la maison de La Pointe,expulsée en 2012, est réoccupée

pour une grande fête. Le 27 février devient la plus grosse

mobilisation du mouvement anti-aéroport. Le 25 mars, une quarantaine

d’action ont lieu simultanément aux quatre coins du pays, visant

principalement les locaux du Parti Socialiste en tant que parti au

gouvernement et promoteur du projet d’aéroport : occupation

de la mairie à Brest, avis d’expulsion et fermeture du local du PS

à Loches ou à Bayonne, locaux du PS redécorés, repeints ou murés

à Douarnenez, Villeurbanne, Saint-Denis, Niort ou Rouen, déversement

de sacs de terre dans celui de Valence, construction d’un mur

devant la sous-préfecture à Issoire, déambulation au son d’une

cornemuse à Blois et référendum de rue à Bressuire, procès du

gouvernement à Pontivy et manifestation devant la sous-préfecture à

Chalon-sur-Saône, pique-nique devant la mairie à Lorient ou

distribution de frites à Foix, déambulation et connexion avec la

lutte contre la ferme-usine des 1400 veaux à Guéret, lecture

publique d’histoires de la ZAD à Nantes, rassemblement devant le

siège du PS à Paris, déambulation à Saint-Herblain ou Redon,

carnaval à Toulouse et rassemblement dans le Cher, beach-art à

Saint-Malo, jeu de l’oie à Saint-Nazaire…

Pendant

tout l’hiver, des équipes d’habitant.e.s de la zad sollicitées

par les comités partent en tournée d’information à des centaines

de kilomètres à la ronde. Ils animent des discussions dans des

salles des fêtes, des cinémas, des MJC ou même dehors quand des

mairies interdisent l’accès à leurs locaux.

Solidarités

nouvelles et consultation biaisée :Pendant les quatre mois que durent le mouvement Loi Travaille !, les rues de Nantes et Rennes sont particulièrement agitées. Des bâtiments et places publiques sont occupés et des dizaines d’établissements bancaires fermés durablement après des attaques successives. Les blocages économiques et les affrontements avec la police se multiplient comme des signes de colère et d’espoirs qui dépassent de loin la question d’une nouvelle réforme précarisant un peu plus le monde du travail. La zad est présente sous diverses formes dans ce grand chambardement et participe aux manifestations et à divers blocages comme celui de la raffinerie de Donges. Des liens plus denses se tissent avec le monde syndical. Tandis qu’au niveau national les travailleurs syndiqués CGT du groupe Vinci refusent de participer aux éventuels travaux de l’aéroport en affirmant dans un communiqué « Nous ne sommes pas des mercenaires ». Une tentative de blocage de l’aéroport existant à Nantes est organisée conjointement par des travailleurs du site et le mouvement anti-aéroport. Cette action porte sur des revendications liées aux conditions de travail mais affirme aussi une opposition à la construction d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes.

Le

dimanche 26 juin, les électeurs de Loire-Atlantique sont appelés à

voter pour ou contre le transfert de l’aéroport de

Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. L’ensemble des

composantes du mouvement – syndicats, associations, paysans,

naturalistes, élus, occupants – avait affirmé clairement qu’elles

considéraient « le cadre, le processus et le contenu de cette

consultation » comme « fondamentalement biaisés ».

Ils avaient décortiqué pourquoi la consultation était « basée

sur une série de mensonges d’État et radicalement inéquitable. »

Pendant le week-end électoral, rebaptisé « refaire un dôme »,

de nombreux soutiens viennent de nouveau participer à des chantiers

et notamment à la construction d’un dôme en terre paille qui

puisse servir de nouvel espace d’assemblée. À la fin du week-end,

le oui l’emporte à 55 %. Dans le hangar de la Vache-rit bondé

et tandis que des centaines de personnes scandent « résistance ! »,

une déclaration commune est faite : « Nous savons que les

attaques du gouvernement et des pro-aéroport vont se renforcer. De

notre côté, nous n’allons pas cesser pour autant d’habiter,

cultiver et protéger ce bocage. Il continuera à être défendu avec

la plus grande énergie parce qu’il est porteur d’espoirs

aujourd’hui indéracinables face à la destruction du vivant et à

la marchandisation du monde. Nous appelons tous les soutiens et

comités partout en France et au-delà à se mobiliser et à

redoubler de vigilance dans les semaines et mois à venir. ».

S’ensuit une grand nuit de fête.

Le

lendemain de la consultation, le gouvernement affirme de nouveau

qu’il viendra expulser la zad et démarrer les travaux en octobre.

Mais il est de plus en plus visible que son opération d’enfumage

démocratique n’a réussi ni à affaiblir le mouvement ni à le

diviser. 10 jours plus tard, 25 000 personnes convergent pour le

traditionnel rassemblement d’été et se donnent rendez-vous pour

une nouvelle manifestation massive sur la zad en octobre.

A

l’orée de l’automne 2016, la zad n’est pas tétanisée par la

perspective d’un nouveau débarquement armé. Les cultures et

constructions foisonnent, une bibliothèque et un point d’accueil

sont inaugurés. Soixante charpentier.e.s sont venus travailler

ensemble sur place fin août pour réaliser avec des outils manuels

et des techniques traditionnelles le “hangar de l’avenir”,

destiné à être levé lors de la mobilisation du 8 octobre et à

servir d’atelier de construction bois. La préparation aux

expulsions et la possibilité d’une destruction de la zad prennent

une place croissante dans le quotidien et les assemblées. Tous les

week-ends, des formations « prêt.e.s à défendre la zad ? »

rassemblent des dizaines de personnes de tout âge, malgré les

appels du Président de région pour faire interdire ces « camps

d’entraînement à la guérilla ». Le 8 octobre, au moment où

le Premier ministre entendait démarrer les expulsions, 40 000

manifestants convergent de nouveau par divers chemins sur la zad, en

martelant le sol aux cris de « Nous sommes là, nous serons

là ! ». Chaque manifestant.e était invité.e à venir ce

jour là armé.e d’un bâton et à le planter sur un talus à côté

de la ferme de Bellevue. Le serment y est fait de venir reprendre les

bâtons pour défendre la zad en cas d’attaque. Au lendemain de la

manifestation, Manuel Valls, Premier ministre, déclare fermement :

« L’évacuation c’est pour cet automne. Ça se fera. Il ne

peut pas y avoir d’autre voie. » Il le répétera semaine

après semaine à l’Assemblée nationale. Cette fois, et

contrairement à 2012, c’est la quasi totalité des lieux de la

zone qui est menacée d’expulsion par la force. C’est-à-dire non

seulement les personnes qui s’y sont installées pour y vivre et la

défendre ces dernières années, mais aussi les "historiques".

Le ministère de l’Intérieur prévoit la mobilisation de 5000

policiers et donc de la totalité des troupes qui ne sont pas déjà

en poste dans le cadre de l’état d’urgence.

Nous

entrons alors dans une période d’attente agitée où les signes de

solidarité se multiplient depuis des strates multiples de la

population. Il s’agit pour le mouvement de dresser les remparts

nécessaires, matériels et symboliques, pour ne jamais leur laisser

de brèches qui leur permettent de lancer une attaque. Les différents

groupes de la zone – presse, communication interne et externe,

radio, équipe médicale, légale, zad news – se coordonnent et se

préparent. Des tracteurs font des allers et retours pour répartir

des amoncellements de pneus, poteaux et balles de foin aux seize

points d’entrées de la zad. Des guets sont établis

quotidiennement, des alentours directs jusqu’à Rennes, afin de

pouvoir, à point nommé, déclencher avec les comités locaux le

plan de blocage de la région. Des lycéen.ne.s et étudiant.e.s

s’assemblent pour être à même de manifester et bloquer leurs

établissements le jour J. Des habitant.e.s proches se préparent à

ouvrir leurs maisons et leurs granges, des soignant.e.s,

professionnel.le.s ou non, s’apprêtent à s’occuper des éventuels

blessé.e.s sur le terrain le moment venu, et des juristes à réagir

aux mesures répressives que le gouvernement mettra en place. Des

élagueuses et grimpeurs s’entraînent à monter à la cime des

arbres menacés d’être abattus. Des journalistes indépendant.e.s

et activistes des réseaux sociaux discutent de comment relayer au

mieux les infos des opposant.e.s et contrer la propagande du

gouvernement. Des romancier.e.s et philosophes construisent un

abécédaire et débarquent en bus sur la zad avec des boucliers de

livres. Des soutiens s’organisent à des centaines de kilomètres

et aux quatre coins de l’Europe pour être parés à nous rejoindre

au plus vite. De nouvelles personnes viennent sur la zad pour être

sur place en cas d’attaque et finissent par s’y installer.

Le

7 novembre, à la surprise générale, Mme le « rapporteur

public » émet un rapport défavorable pour le procès en appel

sur les mesures environnementales liées au projet d’aéroport.

Elle explique : « On peut bien se passer d’un nouvel

aéroport. On ne peut pas se passer d’eau ». L’avis du

rapporteur est d’ordinaire suivi par les juges, qui doivent dans la

foulée statuer de nouveau sur le dossier. Pendant une semaine, tout

le monde part donc du principe que le projet devrait logiquement être

stoppé, avec une porte de sortie judiciaire. Mais le 14, les juges

de la cour d’appel du Tribunal Administratif décident, envers et

contre tout, de rester dans la droite ligne des élites locales et de

confirmer la « conformité » de l’aéroport. Le 22

novembre, des pirates informatiques facétieux font subir une chute

vertigineuse au cours des actions Vinci grâce à un faux communiqué

du groupe annonçant des malversations. Au cours du mois de décembre,

les annonces martiales du gouvernement s’affaissent et l’on ne

prévoit plus qu’un « démarrage de travaux » aux

abords de la zone. Des balades du dimanche y sont organisées avec

les comités pour repérer les lieux.

Le

21 décembre, la date limite annoncée pour les expulsions est

passée ! On célèbre la fin de l’automne, la démission du

Premier ministre quelques jours plus tôt et la conjuration de la

menace… pour un temps au moins.

2017 – Mettre les deux pieds dans l’avenir

Tout

au long de l’hiver se déploie “abracadabois”, un processus

d’étude, de rencontres et de chantiers sur la forêt. Après la

prise en charge autonome d’une partie des champs et prairies, il

s’agit d’aboutir à celle des haies et forêts de la zad, autant

pour répondre aux besoins en bois d’œuvre et de chauffage que

pour les rendre plus riches et belles pour les siècles à venir. Des

rencontres sont organisées avec des travailleurs du bois et des

acteurs du réseau des alternatives forestières. Des coupes sont

effectuées au cours de l’hiver pour diverses constructions sur la

zad.

Les

mois de janvier et février sont aussi marqués par des assemblées

du mouvement qui ne baissent pas la garde et pendant lesquelles un

calendrier d’action est posé jusqu’à l’automne pour maintenir

le front et se préparer à l’hypothèse alors la plus probable :

l’arrivée au pouvoir de Fillon, de son vizir Retailleau et une

attaque frontale et décomplexée sur la zad dès l’automne.

Attaque qu’il paraissait alors difficile de repousser de nouveau à

priori. Mais la suite indécente de scandales qui frappera le clan

Fillon dans les mois qui suivront finira par l’enterrer, et par

nous forcer à envisager de nouveaux scénarios un peu moins abrupts.

Depuis

Nantes, une nouvelle composante de la lutte se structure, « le

collectif syndical contre l’aéroport » avec entre autre

des travailleurs.euses de l’aéroport existant. Avec l’appel

« Reprendre sa vie en main : une idée qui nous parle »,

ils mettent en avant comment défendre la zad va pour eux au-delà du

refus du projet d’aéroport : « c’est aussi soutenir

une expérience d’émancipation du capitalisme et des rapports

marchands. ». Ils disent espérer voir cette idée se diffuser

aussi à l’intérieur des entreprises et du monde salarié.

Le

25 février 2017, la zad appelle à rejoindre la manifestation

organisée contre la venue de Marine Le Pen pour son premier grand

meeting électoral à Nantes. Alors que les réactions au viol du

jeune Theo par un policier à Aulnay-sous-Bois secouent le pays, une

partie importante du cortège s’affronte ce jour là avec les

forces de l’ordre. Le lendemain deux bus de supporters du front

national se rendant au meeting sont immobilisés sur la quatre-voies

Rennes-Nantes, au moyen de feux, et entourés par quelques dizaines

de personnes masquées qui les arrosent de peinture. Pendant la même

période, des rencontres autour des persécutions policières sont

organisées sur la zad et des liens tissés avec des familles de

victime ou encore avec l’assemblée des blessés. Le 19 mars, deux

bus partent de la zad et Nantes pour participer à la marche de la

justice et la dignité à Paris. Des échanges se poursuivent tout au

long du printemps avec des groupes qui se battent en banlieue ou

ailleurs sur les questions de racisme et de répression.

Dans

la série initiatives de l’ennemi et embrouilles judiciaires,

l’Etat avait décidé en février de s’attaquer à nos outils de

solidarité, en convoquant des personnes qui sont titulaires d’un

compte bancaire lié au comité de soutien aux inculpé-e-s à

Nantes. La gendarmerie les avaient interrogé dans le cadre d’une

instruction par rapport à un vieux délit de presse, qui interdit de

faire des appels à dons en vue de payer des amendes et des frais de

justice (une loi de 1881). C’est la première fois que de telles

poursuites se mettent en place à l’encontre d’une des diverses

caisses de solidarité qui existent en France. Depuis, la gendarmerie

a aussi tenté d’interroger sept personnes qui ont reçu de l’aide

du comité. L’attention reste de mise sur les suites de cette

affaire et les mobilisations nécessaires.

Le

1er avril, une fête « Notre-Flamme-Des-Landes » se tient

pour l’inauguration du phare construit à la Rolandière et pour la

migration de la bibliothèque du Taslu à ses côtés. Une chaîne

humaine déménage les livres de la main à la main depuis l’ancien

Taslu. Pendant ce temps, un groupe parti en courrant depuis Nantes

avec des torches se voit accueilli et renforcé au passage par les

comités de la Chapelle-sur-Erdre, Treillères et la Paquelais,

jusqu’à son arrivée sur la zad et à l’embrasement du phare.

Au

cours du printemps, des tensions émergent au sein du mouvement, sur

la place laissée aux différentes formes de présence, d’action,

sur les formes d’organisation et leur réappropriation ou sur

l’ouverture de la zad, entre autre... Il y a aussi de nouveaux

différends sur la route d281, dite « route des chicanes »,

et ses divers usages : personnes habitants le long de la route,

passages de véhicules agricoles, passages d’autres véhicules et

voisin.e.s. Tout cela est ponctué d’un paquet de débats entre

occupant.e.s ou avec les autres composantes sur ce qui fait

désaccord, mais aussi sur ce qui pourra permettre de continuer

ensemble en reclarifiant les bases communes.

D’autres

projets ont vu le jour ces derniers mois : une cabane de soin et

de séchage de plantes médicinales sur le champ Rouge et

Noir. Celle-ci avait été préparée par un collectif rennais qui

est venu la monter sur place. Un garage autogéré ou un espace

poterie sont en voie d’être aménagés à la Grée. Un projet de

tannerie artisanale s’est mis en place au Hauts-Fay. Un certain

nombre d’habitats sont par ailleurs construits ou rénovés, une

nouvelle vague d’habitants étant arrivée sur la zad depuis

l’automne,

Les

semaines sur le terrain sont toujours rythmées, que ce soit par les

repas avec les paysans du vendredi midi, les ateliers rap du mardi,

les réunions du groupe de médiation « cycle des 12 » du

lundi, les chantiers au jardin Rouge et Noir le mercredi ou les

non-marchés du vendredi… entre autres rendez-vous des différentes

structures et cultures collectives, pour des groupes de parole ou des

groupes en concerts, des soirées jeux ou des matinées boxe, des

ramassages de patates ou des collectes d’idées, des rencontres sur

les pistes aborigènes ou la résistance anti-pipeline à Standing

Rock...

Par

ailleurs, deux premières « journées des 4 saisons » se

sont déroulées sur la zad. Ce sont des journées de chantiers

saisonniers sur les espaces communs de la zad, et de rencontres entre

les gens qui font vivre cette lutte et ce territoire. Il s’agit de

se consacrer à entretenir et construire ce qui est partagé le plus

collectivement. Lors des deux premières sessions, le 25 mars et le

19 juin, des nids de poules sont rebouchés sur la route des fosses

noires, une fontaine et un local poubelle sont construits, du bois

est transporté à Bellevue ou encore des fagots faits pour la

boulangerie...

Alors

que les sentiers historiques de la zad avaient disparu des cartes

distribuées dans les mairies, des boucles de randonnées ont été

balisées et détaillées dans un topo (disponible sur internet et à

la Rolandière). L’initiative a été proposée par les camarades

du comité de la Chapelle-sur-Erdre qui se sont battus depuis les

années 70 contre la privatisation des sentiers autours de chez eux

par les grands familles bourgeoises de la région.

Le

29 avril, à l’entre-deux tours des présidentielles, on fête par

un Fest-noz la fin du chantier de couverture en ardoise du hangar de

l’avenir. Une danse s’y élabore avec des bâtons en vue de la

manif du premier mai pendant laquelle se tient pour la première fois

un « cortège syndical contre l’aéroport » qui va

marquer les esprits par sa présence vibrante. Depuis, le hangar

continue à vivre avec la venue d’une scierie mobile du plateau de

Millevache et la fabrication de poutres et planches pendant le mois

de juin, puis un chantier-école de charpente pour lui offrir des

appentis en juillet.

A

l’issue des élections, certains des piliers historiques du projet

d’aéroport sont considérablement affaiblis : les éléphants

du PS sont en voie de disparition et le couple Retailleau/Fillon a

amené son parti à la perte. Hollande passe la patate chaude à

Macron et la zad se révèle d’emblée un des premiers dossiers

brûlants et clivants du nouveau gouvernement. Aussi puissant que se

sente le nouveau petit roi aux ardeurs versaillaises, il a pourtant

l’air de comprendre qu’il ne peut s’attaquer en même temps à

ceux qui se sont déjà trouvés dans la rue lors du printemps 2016

et à une commune libre qui mobilise autant de passions au-delà de

ses lisières... Il privilégie de hâter d’ici septembre la mise

en pièce de ce qui reste de protection dans le monde du travail et

décide de temporiser sur l’aéroport. Il annonce à la mi-mai la

mise en place d’une médiation de six mois pour « réétudier »

le projet. Quelques jours après, des centaines de personnes des

alentours viennent se balader sur la zad et découvrir les lieux lors

d’une journée portes ouvertes ensoleillée.

Courant

juin, certaines composantes du mouvement font le choix d’aller

porter leur point de vue aux rendez-vous proposés par la médiation.

D’autres, comme les occupant.e.s et COPAIN, décident de rester en

dehors. La médiation représente en tout cas bel et bien un nouveau

recul dans lequel l’État en est réduit à s’asseoir visiblement

sur ses propres alibis démocratiques et sur la farce de la

consultation de l’année passée. Contrairement à la « commission

du dialogue » mise en place après l’échec de l’opération

César, ce processus a pour nouveauté d’intégrer l’hypothèse

que l’aéroport ne se fasse pas et ainsi que la possibilité d’une

simple « optimisation » de celui qui existe déjà à

Nantes. C’est la conséquence de l’échec de tous les autres

stratagèmes essayés jusqu’ici par le gouvernement : les

pressions judiciaires et financières, les dispositifs

d’acceptabilité, les stigmatisations incessantes de la zad, la

force policière brute et les tractopelles. Avec la médiation, le

gouvernement cherche à faire croire à un processus neutre et

objectif au sein duquel les débats pourraient être tranchés par

des experts de manière quasi-scientifique. C’est surtout une

manière pour lui de tenter de neutraliser le conflit et de garder la

face. Mais quelle que soit la conclusion donnée par le pouvoir à

cette séquence, elle ne résultera pas de critères techniques mais

bel et bien d’une décision politique, déterminée par des

rapports de force.

Il

est possible que Macron s’obstine au final à mener à bien la

construction de l’aéroport et à retenter la grande expulsion

d’ici quelques mois. On peut parier que le mouvement restera alors

aussi combatif qu’il l’a été jusqu’alors avec un tas de

nouveaux complices. Il peut tout aussi bien décider de se

débarrasser d’une partie du fardeau et enterrer le projet, pour

mieux essayer ensuite de ramener de force la zad dans le giron de la

République. Le 4 juillet, la préfète de Loire-Atlantique a répété,

qu’aéroport ou pas, les expulsions auraient bien lieu. Au-delà de

la victoire historique que représenterait l’abandon de l’aéroport,

celui-ci annoncerait l’ouverture immédiate d’une nouvelle phase

de la lutte.

En

ce sens, les opposants locaux – paysans, habitant.e.s, occupante.s,

comités – continuent à élaborer ensemble, pas à pas, les bases

d’un avenir commun au-delà de l’aéroport et d’une zone qui ne

rentre pas dans le rang. L’objectif est que les formes de vies,

d’agriculture et de luttes qui se sont construites sur ce bocage au

fil des années puissent s’y maintenir et se poursuivre. Ces bases

communes se sont élaborées après l’opération César et ont été

énoncées en 2015 dans le texte dit des 6 points : « Parce

qu’il n’y aura pas d’aéroport » (voir à la fin). Ces

bases se traduisent, entre autre, par une volonté que le territoire

soit pris en charge par une entité issue de la lutte. Cela implique

un refus de toute expulsion des habitants actuels de la zad, ainsi

qu’un gel de la redistribution institutionnelle de l’ensemble des

terres concernées par l’aéroport, afin de laisser au mouvement le

temps de décider de leur usage.

Des

initiatives l’affirmeront en pratique au cours des prochains mois

avec des installations partiellement légales de paysans compagnons

de la lutte ou de projets sans aucun statuts officiels, agricoles ou

non. Des assemblées et réflexions reprennent, à la fois pour

renforcer l’usage actuel du territoire, les communs, et pour

nourrir les hypothèses sur les moyens d’arriver à la traduction

concrète des aspirations du mouvement en cas d’abandon du projet.

En

attendant, des habitant.e.s de la zad et des paysan.ne.s de COPAIN se

préparent à être aux côtés de celles et ceux qui résisteront

dans les rues à l’automne. Des rencontres récentes ont eu lieu

avec des représentants du Front Social, coordination née autour de

Paris après le mouvement loi travail. Des convergences se sont

trouvées, dans cette dynamiquen à Nantes comme ailleurs, en vue de

ne pas laisser passer les ordonnances de Macron sur la réforme du

travail ou sa volonté d’ancrer dans des lois permanentes l’État

d’urgence. Des structures de piquets volants et des réseaux de

ravitaillement paysans des grèves et blocages à venir s’élaborent

dans le bocage.

ps :

Un hameau de la zad est toujours à l’affiche au cinéma – avec

le film « les pieds sur terre » sur le Liminbout. Il est

encore possible pour les comités de faire passer le film jusqu’en

novembre dans leur cinéma local et d’inviter des personnes du

mouvement à des interventions après les diffusions. D’autres

peuvent se rendre disponibles pour venir animer des soirées sur la

suite de la lutte et l’avenir de la zad. Pour faire des

propositions en ce sens : zadinfotour@riseup.net

ps2 :

Un an après les syndicats CGT de VINCI, c’est maintenant la

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et

de l’Ameublement CGT tout entière qui se prononce pour l’abandon

du projet d’aéroport et contre l’expulsion des habitants de la

zad. Lors de son congrès du 22 juin, plusieurs délégués ont

exprimé leur souhait « de travailler sur des projets

socialement utiles et nécessaires (comme des logements sociaux ou

des hôpitaux), plutôt que sur des projets aussi dispendieux que

contestables (comme le Grand Paris ou la Nouvelle Route du Littoral,

à La Réunion). »

Un

contact pour des retours et échanges sur cette lettre :

exclaimthezad@riseup.net

Prise de position de l’assemblée des occupant-e-s à propos de la médiation

À

toutes celles et ceux qui luttent encore et toujours contre

l’aéroport et son monde, Face à notre détermination commune, le

gouvernement peine à ne pas perdre la face. Il tente de faire croire

à une médiation qui n’est que poudre aux yeux, destinée à nous

endormir, alors que l’enjeu n’est certainement pas là.

Le

débat politique n’a pas lieu, escamoté par une approche

« strictement technique ». Faut-il une profusion

d’expert-e-s en tout genre pour constater que le béton ne se mange

pas ?

La

soi-disant « neutralité » des médiateurs-rices cache

mal le désir étatique de neutraliser la zone. Ne nous méprenons

pas, c’est grâce à la résistance sous toutes ses formes que

l’aéroport ne s’est pas fait et ne se fera pas.

Dans

un tel contexte, il nous est important de redire notre profond

souhait de continuer à œuvrer avec nos camarades des autres

composantes de la lutte, tout en renforçant nos liens avec d’autres

luttes, et ce, quel que soit le résultat de la médiation.

Car

en cas d’abandon du projet d’aéroport, s’ouvrira une nouvelle

lutte qui aura besoin d’autant de détermination, pour que tout ce

qui a été fait jusqu’ici s’enracine et se dissémine.

Ici

comme ailleurs, soyons autonomes et solidaires.

Résistance !

Des

occupant-e-s et habitant-e-s de la ZAD

Infos du 17 au 23 juillet

►« On

s’est dit : “il y a des champs de libre, allez hop on

bétonne tout ça” » a dit le ministre de l’écologie dans

une interview au sujet de l’aéroport. On attend de voir si son

gouvernement en tirera vraiment les conséquences… l’interview

complète :

Quid

de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ?

Tout

le monde connaît mon opinion là-dessus, je n’ai jamais été

convaincu par l’utilité du projet. Maintenant, le dossier est dans

les mains des médiateurs, pour vérifier que tous les scénarios ont

été étudiés. La décision se fera de façon impartiale.

On

va y arriver un jour ?

C’est

devenu tellement passionnel… Très sincèrement, personne n’est

malhonnête dans ce dossier mais tout le monde n’a pas la même

grille de lecture. Je ne suis pas en conflit avec M. Retailleau,

je respecte son point de vue, je le comprends mais ne le partage pas.

Je veux que le dialogue et la raison l’emportent, sans violence

verbale et encore moins physique. Il y a des besoins avérés pour

absorber le trafic mais on a été au plus facile, tout n’a pas été

étudié. C’est l’héritage d’une décision prise il y a 30

ans. On s’est dit : « il y a des champs de libre, allez

hop on bétonne tout ça ». Ce sont des logiques

dépassées.

(Interview

par Ouest

France)

►AntiRep

Et hop, les mesures de l’état d’urgence passent tranquilou dans le droit commun, à la faveur d’ une énième loi "antiterroriste" validée par le sénat, et qui passera à l’assemblée nationale en octobre." Le gouvernement souhaitant une adoption rapide, il a demandé la procédure accélérée ".

En marche accélérée pour le "despotisme doux" ? Gare à la riposte délicieuse...

►AntiRep

Adama Traoré a été tué par des flics le jour de ses 24 ans il y a un an. Depuis, la « justice » fait son job : elle couvre l’affaire, à coup d’approximations, voire de mensonges, de la part des pouvoirs publics »..Solidarité avec la famille, les proches, et tout-es celleux qui luttent contre la criminalité et l’impunité policière. "Ce qui se passe dans les quartiers s’inscrit dans le prolongement de l’histoire de l’esclavage, puis de la colonisation. Le présent est une suite logique de la construction de cet État colonial. », rappelle Assa Traoré dans un entretien.

Ni

oubli ni pardon.

►Luttes sociales :

Quant à la France, aujourd’hui Macron saupoudre une jolie poussière environnementale-durable-bobo-bio d’un côté (ici et là ), tout en réduisant les aides sociales au logement de 5€ pour tout le monde et en inscrivant l’état d’urgence dans le droit commun de l’autre…

►Et

pendant ce temps-là, on

ne demande toujours rien à l’aviation !

La

solidarité des militants de Plane Stupid (Angleterre)

avec les

opposants à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Infos du 24 au 31 juillet

Mercredi

26 juillet

►Radio Klaxon

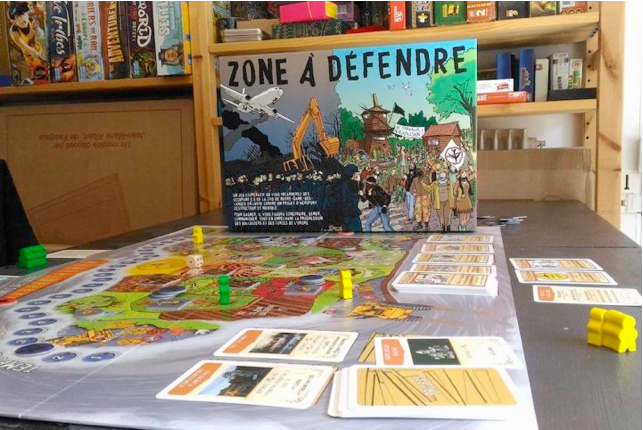

Reprendre la parole, reprendre les ondes. Petit retour sur les radios de lutte, de Bure à Longo Mai, en passant évidemment par notre radio préférée, Radio Klaxon (que vous pouvez écouter en streaming là ou plus simplement sur la page d’accueil de ce même site !)« Zone à défendre » : le jeu collaboratif qui lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Les

zadistes de Notre-Dame-des-Landes et des joueurs amis ont inventé un

jeu de plateau aussi coopératif que militant. Le temps d’une

partie, les joueurs usent de multiples moyens pour s’opposer à la

construction de l’aéroport controversé.

« Entre,

j’ai déjà sorti les pièces »,

lance Robin derrière le comptoir de son magasin Robin

des jeux, à Paris. Sur une petite table, un plateau découpé en

une multitude de zones, représentant chacune un pan de

Notre-Dame-des-Landes : « Ardillières »,

« Forêt de Rohanne », « Chêne des Perrières »…

Autant de cases qui dépeignent les lieux les plus connus des

habitués de la Zad. Les pions zadistes y côtoient des ronds bleus

où sont dessinées des matraques de CRS. Un immense poing vert

compte les points des joueurs sur un flanc du plateau. Encerclant la

partie supérieure de terrain, une série de cases va rythmer le

jeu : le « Tempo de Valls ».

« Clairement,

le jeu est politisé »,

plaisante Robin, qui a participé à son élaboration. Le projet aura

pris son temps : quatre années se sont écoulées depuis

l’éclosion de l’idée d’un jeu de plateau sur la Zad. La faute

à « une

équipe éditoriale

hardcore gamer qui

ne voulait pas sortir un jeu dont elle n’en serait pas pleinement

satisfaite »,

est-il expliqué sur

le blog de ses créateurs. Depuis le financement

Ulule, dont la collecte a encaissé 6.457 € sur les 5.000

espérés, le projet aura connu plusieurs maquettes. « La

première version était trop dans l’affrontement entre zadistes et

forces de l’ordre,

se rappelle Robin, le

jeu a évolué pour devenir plus coopératif. »

Et plus coloré : plateau et jeu de cartes ont reçu les soins

de deux dessinateurs, qui y ont apporté une touche humoristique pour

détendre l’ambiance d’affrontement.

La coopération est le maître-mot entre camarades de lutte

Même

la couleur des pions a été réfléchie, raconte Robin : « Nous

ne pouvions pas mettre de pions bleus à cause des forces de l’ordre,

mais chacun à une signification. Les rouges sont les communistes,

les noirs sont les black blocs, les verts… » Et les

jaunes ? « Les sociaux-traîtres ! » rit

le gérant, voyant que nous les avons choisis pour une partie

d’essai.

La

partie s’engage. À chaque tour, des bulldozers accompagnés par

les forces de l’ordre entrent par les coins du plateau pour

ratiboiser Notre-Dame-des-Landes. Seul ou en équipe, le joueur

affronte les éléments « du système », comme le

décrivent ses créateurs. La coopération est le maître-mot entre

camarades de lutte pour organiser une défense efficace, que ce soit

en cultivant des légumes pour nourrir les troupes ou en obtenant des

soutiens, matériels ou moraux. Au programme : « monter

une radio pirate », « construire une serre », « jet

de fumier » ou « câlins »… Les cartes

« compétences » proposent un éventail d’actions

pour lutter contre l’aéroport. De son côté, le « système »,

qui avance ses pions automatiquement, pratique une stratégie

d’étouffement : chaque affrontement contre les CRS accélère

le « Tempo de Valls » et augmente la présence des

forces de l’ordre au tour suivant.

Pour

remporter la partie, les zadistes en herbe ne doivent pas éliminer

les troupes adverses, mais accomplir un nombre suffisant de projets

collectifs. En revanche, si plus de neuf cases sont mises en

chantier, le bocage de Notre-Dame-des-Landes sera trop endommagé et

la partie, perdue. « L’équilibrage a été difficile,

nous ne sommes pas des professionnels, rappelle Robin. Nous

avions tendance à gagner constamment à force d’y jouer et d’en

connaître les rouages. »

Force

est d’avouer que, quand la rédaction de Reporterre a

ressorti le jeu pour une seconde partie, la tendance était plutôt à

perdre sous le poids des bulldozers avant d’arracher la victoire de

justesse.

Quant

aux recettes de la vente du jeu - il coûte 29 € -, elles

seront consacrées au soutien du mouvement de Notre-Dame-des-Landes

et à celui d’autres Zad. Mais, cerise sur la barricade, une

édition « Free

to Print »

en

licence libre du jeu est disponible pour les porte-monnaie les

plus légers.

Où trouver le jeu en boîte ?

.

A la ZAD de NDDL.

.

Auprès des comités

de soutien de NDDL.

.

A Paris, à La Petite Rockette, 125 rue de Chemin Vert, 75011, ou

chez Robin des Jeux, 37 Boulevard de Charonne, 75011.

.

Sur le net : chez Robin

des Jeux en ligne ou à La

Boutique militante de Contrevents.

AILLEURS

Et

ailleurs : A45

(42-69) -

LGV

Sud Bordeaux (33) – Bure

(55) – #

No

G20 à Hambourg

(Allemagne)

Infos du 1er au 9 juillet

Contre le projet autoroutier A 45, les naturalistes entrent en jeu

Prévu

entre Lyon et Saint-Étienne, le projet d’A 45 est porté par

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne–Rhône-Alpes.

Un rassemblement d’opposition a lieu ce week-end du 1e juillet. Les

naturalistes ont inventorié de nombreuses espèces protégées.

Reportage photo.

- Sur le tracé prévu de l’A45, reportage

Filet

à papillons et jumelles en main, encyclopédie botanique dans le

sac, c’est une soixantaine de naturalistes de tous les âges et de

toutes spécialités confondues qui se sont mobilisés samedi 10 et

dimanche 11 juin pour inventorier la faune et la flore sur la

bande de terre menacée par le projet autoroutier de l’A45.

L’A45,

dont les premières études remontent à 1993, est supposée doubler

quelques kilomètres au nord l’autoroute A47 déjà existante entre

Lyon et Saint-Étienne. Celle-ci est jugée surchargée et

dangereuse. Laurent Wauquiez, le président de la région

Auvergne–Rhône-Alpes, a mis un grand coup d’accélérateur au

projet en faisant voter son financement. À plus d’un titre, 2017

devrait être une année clef pour l’avenir des terres situées sur

le tracé de l’autoroute.

|

| Découverte d’une station de « Gratiola officinalis », une plante toxique protégée sur l’ensemble du territoire français. |

La

Frapna (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature), qui

organise tous les ans les « 24

h naturalistes »

dans le but de collecter des données d’un espace jugé sensible

ou à enjeu notable, a choisi cette année de s’intéresser à la

partie est de la future A45. Chaque année, 3.000 à 4.000 données

sur 400 à 500 espèces différentes sont recueillies, permettant de

dresser un état des lieux fiable du site observé. La quantité des

données collectées, la qualification poussée d’une partie des

bénévoles, ainsi que la connaissance cumulée du terrain pour les

membres de l’association, produit un résultat solide. Sur le

tracé prévu de l’A45, les naturalistes ont relevé une centaine

d’espèces protégées.

Effectuer des recours et ralentir la procédure

Au-delà

de l’intérêt scientifique lié à la connaissance des milieux

traversés par l’autoroute, le but est surtout stratégique.

D’autres collectifs de Naturalistes en lutte ont déjà démontré

leur efficacité dans l’élaboration d’une contre-expertise

valide devant les tribunaux, comme à Notre-Dame-des-Landes.

En

effet, chaque projet d’infrastructure doit être accompagné d’une

étude d’impact environnementale dans laquelle les espèces

protégées doivent figurer. Une autorisation de destruction de ces

espèces doit ensuite être délivrée par la préfecture. L’enjeu

est donc de débusquer un maximum d’espèces qui ne seront pas

mentionnées par le bureau d’études, dans le but d’effectuer des

recours et ralentir la procédure.

Les

données répertoriées sur le tracé de l’A45 seront regroupées

et décortiquées, puis une synthèse sera rendue publique lors du

grand weekend de mobilisation du 1er et 2 juillet, où une

marche contre l’A45 partira de Saint-Étienne en direction de Lyon.

L’AVENIR DE L’A45 ENTRE LES MAINS DU GOUVERNEMENT

La

balle est désormais dans le camp de l’exécutif. Mardi 27 juin,

le Conseil d’État a rendu un avis favorable au projet

d’autoroute A45. L’annonce a été faite par Gaël Perdriau,

le président de la métropole de Saint-Étienne et maire de la ville

du même nom, fervent soutien de la réalisation du nouvel axe

routier.

« Toutes

les étapes sont désormais franchies pour que la ministre des

Transports, Élisabeth Borne, chargée, au niveau gouvernemental, du

dossier A45,

(...) signe

le contrat avec le concessionnaire désigné pour la construction de

cette nouvelle autoroute »,

s’est-il réjoui dans un

communiqué. Il espère la mise en service du tronçon en 2022.

C’est

désormais au gouvernement de signer le décret validant le contrat

entre l’État et le groupe Vinci, qui exploitera la future

autoroute à péage. Le fera-t-il ? « On entre dans une

phase extrêmement politique du dossier », estime Maxime

Combes, l’un des porte-parole de la coordination des opposants au

projet.

Ces

derniers évaluent que « la

nouvelle autoroute ferait croître les kilomètres parcourus de 136 %

et la quantité de CO2

rejetée dans l’atmosphère de 85 % d’ici à 2035

(...). L’A45

n’est donc pas compatible avec un engagement sincère en matière

de lutte contre les dérèglements climatiques. »

Le collectif appelle le gouvernement à ne pas signer le décret.

« La

balle est dans le camp du Premier ministre, poursuit Maxime

Combes. Il se retrouve dans une situation étrange, où il a des

demandes d’élus de la République en marche contradictoires, car

ceux du côté de la Loire et de Saint-Étienne sont favorables,

alors que ceux dont les circonscriptions sont concernées par le

trajet sont plutôt opposés. Quant à Gérard Collomb [ministre

de l’Intérieur et ex-maire de Lyon], il n’a jamais appuyé ce

projet. »

De

son côté, Nicolas Hulot, ministre de tutelle d’Élisabeth Borne,

semble pour l’instant dans ses petits souliers. En marge d’un

déplacement à Lyon lundi 26 juin, il a déclaré qu’il

prendrait le temps de se faire sa propre « opinion

et de recevoir les acteurs »

concernés. « Il

y a des choix à faire dans les investissements. On ne va pas pouvoir

tout faire. Soit on considère que l’engagement climatique est un

petit engagement parmi d’autres, soit on considère effectivement

que c’est l’enjeu majeur du XXIe siècle et qu’il y a un

certain nombre de priorités qui vont s’inverser »,

a-t-il

ajouté.

Selon

le dossier de la déclaration d’utilité publique de 2008, les

48 km de l’A45 coûteraient 1,2 milliard d’euros. Ils

seront en partie financés par le concessionnaire Vinci, qui pourra

assurer l’exploitation et récolter les revenus du péage pendant

55 ans. Le reste doit être financé par des subventions

publiques pour près de 800 millions d’euros. La région

Auvergne–Rhône-Alpes, sous l’impulsion de son président LR

Laurent Wauquiez, a ainsi voté

une subvention de 132 millions d’euros en juillet dernier.

Le département de la Loire et la métropole de Saint-Étienne se

sont engagés pour des financements équivalents. L’État

assurera l’autre moitié des apports de fonds publics, soit

395 millions d’euros.

Outre

le délestage attendu de l’axe parallèle, l’A47, réputé

accidentogène, les défenseurs du projet espèrent que cela

permettra de rapprocher Saint-Étienne de Lyon et de revitaliser une

région qui subit encore les effets de la désindustrialisation.

Les

opposants pointent, eux, un financement sous-évalué, et évoquent

plutôt un chiffre de 1,5 milliard d’euros, en plus de

centaines de millions d’euros pour assurer les raccordements à

chaque extrémité. Ils s’inquiètent également de la destruction

de 500 hectares de terres agricoles et de la menace que le

projet ferait peser sur 375 fermes.

« L’A45

ne fera pas venir les investisseurs à Saint-Étienne, avertit

Maxime Combes. On a déjà un contre-exemple dans la région, avec

Valence, qui est très bien reliée par l’autoroute A6. Au

contraire, le risque est de devenir une ville dortoir. »

La

proposition est de plutôt valoriser l’agriculture de la région,

menacée par le projet. « Beaucoup de producteurs installés

sur le tracé du projet d’autoroute vendent en local. Il s’y

trouve notamment le tout premier magasin de producteurs de France,

Uniferme, fondé il y a 40 ans », raconte encore

Maxime Combes.

Une

vitalité que les opposants à l’A45 entendent bien montrer ce

weekend, lors de deux jours de fête qui, outre les concerts,

prévoient aussi une « tractorution » et un marché de

producteurs.

LGV à Bordeaux et à Rennes ?

Les écologistes bataillent contre le projet suivant, au sud de Bordeaux

La

SNCF et les métropoles de Rennes et Bordeaux fêtent ce weekend en

grande pompe la mise en service des deux nouvelles lignes à grande

vitesse au départ de Paris. Mais les opposants poursuivent la

mobilisation contre le prolongement de la ligne de Bordeaux vers le

sud. Ils viennent de remporter une victoire juridique, et font eux

aussi la fête ce samedi.

Rennes

à 1 h 25 de Paris contre 2 h 4 auparavant,

Bordeaux à 2 h 4 de la capitale contre 3 h 14

jusqu’ici. Ce samedi 1er juillet, le président de la

République sera le premier passager de la nouvelle ligne

Paris-Rennes, Bordeaux devant se contenter de la ministre des

Transports, Élisabeth Borne. Les premiers clients partiront, eux,

dimanche matin. Pour fêter cela, les deux métropoles ont vu les

choses en grand : Rennes habille le parlement de Bretagne aux

couleurs du train, Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine ont un

programme d’animation de deux jours. Jamais la SNCF n’avait

inauguré deux lignes à grande vitesse le même jour. Le moment est

quasi historique.

À

Bordeaux, l’enjeu est de taille, car outre l’objectif d’attirer

touristes et entrepreneurs, la célébration de cette LGV doit aussi

marquer

la détermination des élus de la région Nouvelle-Aquitaine à voir

cette ligne prolongée vers Toulouse et Dax. Mais la fête officielle

est ternie par quelques déboires juridiques.

« Pendant les années que dureront le chantier, le bassin va être massacré »

À

peine deux jours avant l’inauguration, jeudi 29 juin, le

tribunal administratif de Bordeaux a donné raison aux opposants à

la prolongation de la LGV, annulant la déclaration d’utilité

publique (DUP) pour un tronçon petit, mais crucial en cas de

poursuite de la ligne : celui du départ au sud de Bordeaux.

« Cette décision bloque tout, se réjouit Victor

Pachon, président du Cade (Collectif des associations de défense de

l’environnement du Pays basque et du sud des Landes). Il est

nécessaire pour les deux lignes envisagées : celle vers

Bordeaux et celle vers Dax. Et sans DUP, les expulsions sont

stoppées. Cela retarde le projet. »

Les

opposants sont d’autant plus satisfaits que le tribunal a repris

leurs arguments, notant la faiblesse du plan de financement.

« L’insuffisance

dont se trouve ainsi entachée l’évaluation économique et sociale

a eu pour effet de nuire à l’information complète de la

population »,

est-il écrit dans la décision. Les élus qui défendent le projet,

notamment Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ont

tout de suite fait savoir

qu’ils feraient appel et indiquent que l’argument financier ne

tiendra pas longtemps, une étude sur « les

modes de financement innovants »

étant en cours.

Pas

de quoi faire trembler les opposants. « Plusieurs dizaines

de recours de diverses associations, élus, ou communautés de

communes contre le projet sont à venir, et beaucoup s’appuient sur