Ce blog rassemble, à la manière d'un journal participatif, les messages postés à l'adresse lemurparle@gmail.com par les personnes qui fréquentent, de près ou de loin, les cafés repaires de Villefranche de Conflent et de Perpignan.

Mais pas que.

Et oui, vous aussi vous pouvez y participer, nous faire partager vos infos, vos réactions, vos coups de coeur et vos coups de gueule, tout ce qui nous aidera à nous serrer les coudes, ensemble, face à tout ce que l'on nous sert de pré-mâché, de préconisé, de prêt-à-penser. Vous avez l'adresse mail, @ bientôt de vous lire...

BLOG EN COURS D'ACTUALISATION...

...MERCI DE VOTRE COMPREHENSION...

mercredi 30 avril 2025

mardi 29 avril 2025

A l'Alchimie - Prades - CONCERTS jeudi - Meconio / vendredi - A+B duo de Saxo - Au plaisir de vous croiser par ici ou par là !

lundi 28 avril 2025

dimanche 27 avril 2025

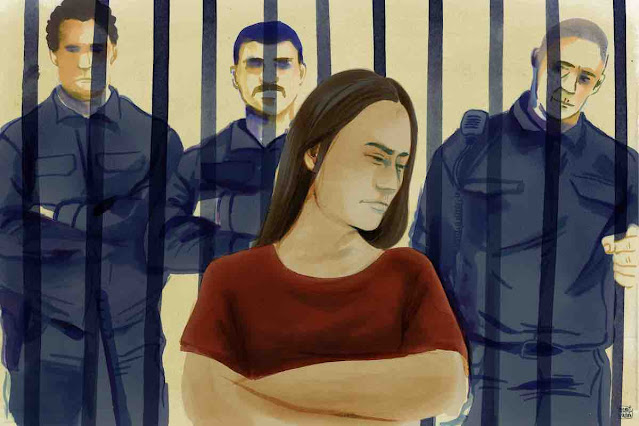

A69 : l’itinéraire de Louna, militante trans incarcérée dans une prison d’homme

A69 :

l’itinéraire de Louna,

militante trans

incarcérée dans une prison

d’hommes

19 avril 2025

Accusée d’avoir incendié une pelleteuse, sur le chantier de l’A69, Louna a été emprisonnée quatre mois dans une prison pour hommes. Elle témoigne de son itinéraire carcéral, empreint de transphobie.

« Objet : lettre à Louna. » Les doigts figés sur mon clavier, le doute s’insinuait dans mon esprit. Comment s’adresser à une femme incarcérée, dont je ne sais presque rien ? Début février, une source m’a seulement transmis une adresse email à laquelle formuler ma demande de parloir. Ce courriel est ma seule passerelle avec la militante anti-A69. Le reste est une énigme : acceptera-t-elle de témoigner de son itinéraire carcéral ? Ce message traversera-t-il seulement les murs de sa cellule ? J’ai appuyé sur « Envoyer », et l’attente a commencé.

Louna. Sous ce prénom d’emprunt, se cache une activiste accusée d’avoir détruit une pelleteuse sur le chantier de l’autoroute A69, dans la nuit du 4 au 5 mai 2024. Assistée par la Brigade anticriminalité (BAC), la gendarmerie l’a interpellée à la mi-octobre. Aussitôt ses 72 heures de garde à vue achevées, la militante anarchiste a été déférée devant la justice, mise en examen et placée en détention provisoire. Lieu d’emprisonnement ? La maison d’arrêt pour hommes de Tarbes, préfecture des Hautes-Pyrénées. Ce, sans prendre en considération son identité de genre : femme.

Ma bouteille à la mer, lancée via ce courriel, n’a pas coulé dans les abysses du numérique. Le 17 février, un texto m’a été envoyé sur une messagerie chiffrée : « J’ai été libérée. Je suis d’accord pour répondre à tes questions. » Jusqu’alors, Louna avait toujours refusé les demandes d’entretien. Les médias ne lui inspirent pas confiance. Elle s’informe sur d’autres canaux, qu’elle qualifie en riant de « turbogauchistes ».

Une rencontre autour d’un café est fixée dans la foulée : « En revanche, ce sera à Nantes », écrit-elle. Dans l’attente de son procès, dont la date n’a pas encore été fixée, Louna est soumise à un contrôle judiciaire strict. Assignée au domicile vendéen de ses parents de 22 heures à 6 heures, elle doit pointer à la brigade du coin et ses déplacements sont contraints à deux départements : « Un bracelet ? Non, je n’en ai pas. Je dois m’autofliquer. »

Gilet rouge

Une silhouette se faufile dans l’ombre tamisée de la brasserie Louis Blanc. De fines mèches châtains encadrent sa trombine, ornée de boucles d’oreilles dépareillées. Elle est vêtue d’un gilet rouge. Un code couleur dicté par Louna, pour s’épargner l’instant de flottement à chercher un journaliste inconnu dans la foule. Elle commande une limonade, s’assoit et interroge : « Le droit de relecture me sera bien accordé ? » Son affaire a pris une ampleur inattendue. Aussi bien médiatique — CNews ayant apporté son grain de sel — que politique, avec la récente interpellation du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, par une députée LFI à l’Assemblée nationale. Alors, elle veille à préserver son image.

Jouant du bout des doigts avec son pendentif, Louna commence à conter son histoire. Une nuit de printemps, en 2024, un engin du concessionnaire de l’autoroute A69 a été incendié. Participant à cette action, l’activiste a été victime d’un retour de flamme et transportée à l’hôpital de Toulouse. « J’avais le visage brûlé au second degré, décrit-elle. Mes cils et mes sourcils avaient disparu. J’ai mis des mois à vraiment guérir. »

Quelques heures à peine après son admission, à l’aube, des gendarmes ont débarqué au CHU et perquisitionné sa chambre, en quête d’ADN et de traces de suie. Dans le couloir, une médecin a notifié aux militaires l’incompatibilité de l’état de santé de leur suspecte avec une garde à vue. « J’ai compris que les keufs attendaient le feu vert de la cheffe de service pour me serrer. Je n’avais pas la force d’être interrogée dans un tel état de santé. Alors… je suis partie. »

Louna découvrira plus tard, en consultant le dossier d’instruction, qu’à cet instant précis des agents de la Section de recherches (SR) ont tenté de la prendre en filature. Échec. Ils ont perdu sa trace, et ne l’ont retrouvée que cinq mois plus tard. Aujourd’hui, la justice reproche à la militante de s’être ainsi enfuie. Une sémantique qu’elle rejette : « J’ai simplement pris le temps de me soigner. À aucun moment je ne me suis cachée. Je suis même allée voter. » Seulement, dès lors qu’un individu ne possède ni véhicule ni smartphone, « les flics sont en panique », rit-elle.

« À leur look de baqueux, j’ai tout de suite compris »

Chapeautée par la Section de recherches, l’enquête criminelle a nécessité le déploiement d’un dispositif colossal. L’organisation de planques et de filatures a été confiée à une unité d’élite de la gendarmerie. Des balises GPS ont été dissimulées sur une dizaine de véhicules. Et une trentaine de numéros de téléphone ont été placés sur écoute. Le 12 octobre, un coup de fil anodin entre elle et un particulier du site de vente Leboncoin a mis fin à la traque.

« Au moment de charger les meubles dans le camion, quatre mecs en civil se sont rués vers moi, se souvient-elle. À leur look de baqueux [surnom donné aux agents de la BAC], j’ai tout de suite compris. » Louna a été contrôlée dans le hall du bâtiment et a entendu un agent lancer : « Ça correspond bien à la description. Allez hop, on embarque. » S’en est suivie l’inculpation en correctionnel pour « destruction du bien d’autrui par moyen dangereux » et « association de malfaiteurs ».

Dès lors, une question a obnubilé la justice : Louna a-t-elle, oui ou non, eu recours à la chirurgie ? « Oui, le dentiste m’a retiré mes dents de sagesse », raillait-elle à chaque fois, feignant ne pas comprendre que les magistrats l’interrogeaient sur une transformation potentielle de ses organes génitaux. « Je ne demande pas ce qu’il y a entre les pattes des gens… Et je n’ai pas envie qu’on vienne fouiller entre les miennes », ponctue-t-elle.

En France, il n’existe aucune donnée publique comptabilisant le nombre de personnes transgenres écrouées. Aucun texte, non plus, ne régit spécifiquement leur privation de liberté. De ce désert législatif, découlent des conditions d’incarcération difficiles, où les femmes trans sont « ostracisées et discriminées », déplore l’Observatoire international des prisons. Le choix de leur affectation est exclusivement fondé sur l’état civil, en totale contradiction avec le principe d’autodétermination de l’identité de genre, prévu par les Nations unies.

Louna a ainsi été envoyée dans un établissement pour hommes… à 400 km des siens. Évoquant sa sécurité, l’administration pénitentiaire a placé la Vendéenne au quartier d’isolement. Une aile de la prison strictement séparée des autres détenus. Du moins, en théorie. « À mon arrivée, certains d’entre eux travaillaient sur un chantier… juste devant ma cellule, poursuit-elle. Ils s’amusaient à m’observer par l’œilleton de la porte. Avec ma poitrine et mes cheveux longs, j’étais l’attraction. La créature. » Les insultes fusaient, les menaces de viol avec. Au fond d’elle, une petite voix lui disait : « Tu es entrée debout, tu ressortiras debout. Hors de question que la taule te casse. »

Cellule 130

Dans cette prison affichant un taux d’occupation de plus de 200 %, Louna vivait seule entre quatre murs écaillés. 9 m2 précisément, à en croire ses calculs improvisés avec une feuille A4. À défaut du moindre système d’aération, la prisonnière laissait ouverte la petite fenêtre en plexiglas 24 h/24. « J’ai eu des nuits à -5 °C l’hiver. Beaucoup se plaignaient du froid. Moi, je refusais de baigner dans mes propres vapeurs de toilette. »

Coulée dans le sol, sa couchette métallique n’offrait guère de réconfort. Un matelas ferme comme du bois, et couvert de plastique pour éviter la prolifération des punaises de lit. Chez elle, pas de cafards, mais des fourmis et des moucherons à profusion. Un rat, aussi, de passage à sa fenêtre. Rapidement, Louna s’est mise à saigner du nez, et cracher du sang : « Ça ne m’était encore jamais arrivé… L’image m’a fait peur. » Les gardiens eux-mêmes étaient stupéfaits devant le délabrement des geôles, raconte-t-elle.

© Juliette de Montvallon / Reporterre

Hormis de ponctuels mégenrages, aucune réflexion transphobe des gardiens n’est arrivée aux oreilles de la militante anarchiste. Le flot d’insultes, criées des fenêtres par d’autres résidents, s’est lui aussi vite évanoui à force de discussions. Et l’image de « la petite fille fragile » avec.

Ses yeux bleus s’égarent. Les bribes d’une discussion jaillissent dans son esprit. D’une voix rauque, elle imite : « Bon, t’es peut-être un travelo… mais t’es un bon. Force à toi. » Formulés par un voisin de cellule, ces mots crus ont arraché un sourire à Louna : « C’est clair qu’on est loin de la bourgeoisie intellectuelle des gauchos. Et pourtant, ça m’a réconfortée. »

Fouilles à nu

Ce séjour de quatre mois fut aussi ponctué d’épreuves, où s’entremêlaient burlesque et humiliation. Parmi elles, l’épisode des fouilles à nu. Une femme inspectait d’abord Louna de la tête aux hanches. La prisonnière enfilait un t-shirt, puis un gardien examinait le bas de son corps. « Un ballet lunaire, persifle-t-elle. Hors de question pour eux qu’un homme voit une paire de seins. »

L’adrénaline de ces découvertes a fini par s’estomper, la laissant en proie à une routine spartiate. Une dosette de café au lever du soleil, suivie de deux « gamelles » à 11 h 30 et 17 h 30. Les assiettes se composaient d’un unique ingrédient. Tantôt des petits pois, tantôt des brocolis ou des pâtes. La militante n’ayant accès ni à la bibliothèque, ni à la salle de sport, ni à la cour de promenade depuis le quartier d’isolement, son quotidien était rythmé par les émissions de télé, les sudokus et la musculation.

Par la mélancolie, aussi. Notamment à l’heure de souffler sa 25ᵉ bougie, seule dans sa cellule, ou à la veillée de Noël, loin de ses grands-parents : « Je crois que mon papy a versé bien plus de larmes en quelques mois que tout au long de sa vie. » Rare lot de consolation, pour elle : la réception d’albums dédicacés de ses artistes queer et punk phares.

Le 14 février, à l’aube, ce calvaire de quatre mois a pris fin. « Un surveillant a ouvert ma cellule et m’a dit que j’étais libre. » Une décision du juge d’instruction. Un instant plus tard, elle foulait le trottoir avec la drôle de sensation de pouvoir marcher dans n’importe quelle direction. Une poêle, sa radio et quelques vêtements dans son baluchon, elle filait entourée d’amis acheter une tarte au citron dans une pâtisserie. « J’ai mis cinq jours à vraiment atterrir. »

Louna parle depuis bientôt deux heures. Son verre de limonade est resté intact. Avant de disparaître, elle commente la décision historique du tribunal administratif ayant signé l’arrêt du chantier de l’A69, « une autoroute aussi bien inutile que mortifère », une poignée de jours après sa libération : « Une victoire ? Je n’irais pas jusque-là. Disons plutôt une grande bouffée d’espoir. » Une lueur de malice éclot sur ses lèvres : « Nous ne sommes plus les seuls à être illégaux. »

_____________________

Puisque vous êtes là...

... nous avons un petit service à vous demander.

Entre la présence d’un climatosceptique à la tête de la première

puissance mondiale, un gouvernement français qui flirte avec

l’extrême-droite, et les catastrophes climatiques qui s’enchainent...

Faire vivre l’écologie dans le débat public est un enjeu crucial.

Personne ne modifie ce que nous publions. Nous n’avons ni actionnaire, ni propriétaire milliardaire — seulement une équipe d’irréductibles journalistes, pleine de détermination.

Nous avons la conviction que l’urgence écologique est l’enjeu majeur de notre époque. Et comme plus de 2 millions de lectrices et lecteurs chaque mois, vous partagez sans doute cette conviction...

Depuis 12 ans, nous publions des articles de qualité sur l’écologie, en accès libre et sans publicité, pour tous.

Mais ce travail demande beaucoup de temps et de ressources.

Alors, si vous en avez les moyens, sachez qu’un don, même d’1€, est

un acte de soutien fort pour l’écologie et le journalisme indépendant.

(Et ça vous prendra moins de temps que la lecture de ce texte).

Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel. Merci.

_____________________

samedi 26 avril 2025

François : la mort d’un Pape wokiste ?

François :

la mort d’un Pape

wokiste ?

Ces 40 dernières années, trois papes se sont succédés au Vatican : Jean-Paul II, pape polonais réactionnaire et agent anti-communiste qui travaillait avec la CIA, puis Benoit XVI, pape allemand passé par les Jeunesses Hitlériennes dans son adolescence, tout aussi conservateur, et enfin François, qui s’est éteint ce 21 avril 2025. Argentin, engagé dans les questions de son temps, celui qui était à la tête du culte catholique et ses 1,4 milliards de fidèles était détesté de la plupart des catholiques occidentaux, et parfois même traité de « wokiste » par les médias de Bolloré.

Ironie du sort : quelques heures seulement avant sa mort, il recevait au Vatican J.D. Vance, le vice-président des USA, un authentique fasciste, partisan d’une idéologie baptisé « Lumières obscures ». La rencontre avait été glaciale. Cette dernière rencontre a-t-elle été funeste à l’homme d’Église ?

Autre symbole, le Pape François est mort à Pacques, célébration du passage de la vie à la mort puis de la résurrection du Christ. Dans son dernier message, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome, il avait une fois de plus dénoncé la « situation humanitaire dramatique et ignoble » à Gaza et a appelé un cessez-le-feu. Depuis son élection en 2013, le pape sud-américain aura multiplié les déclarations contre le capitalisme et la guerre, pour le droit des étrangers, pour la Palestine et l’inclusion des personnes homosexuelles. Quelques exemples.

Le 20 décembre dernier, à quelques jours de Noël, le pape François condamnait la « cruauté » de l’armée israélienne, qui venait de tuer sept enfants d’une même famille palestinienne à Gaza. Lors d’une allocution au Saint-Siège, il déclarait : « Hier, des enfants ont été bombardés. C’est de la cruauté, ce n’est pas la guerre. Je tiens à le dire parce que cela me touche au cœur ».

Le 7 décembre, le Pape inaugurait au Vatican une crèche fabriquée à Bethléem, ville palestinienne de naissance du Christ, avec une représentation de l’enfant Jésus enveloppée dans un keffieh. Ce foulard palestinien noir et blanc est un symbole mondialement connu de la résistance contre le colonialisme israélien. Le pape déclarait à cette occasion : « Assez de guerres, assez de violence ! » et appelait ses fidèles à avoir « une pensée pour les frères et sœurs qui, là-bas (à Bethléem) et ailleurs dans le monde, souffrent de la tragédie de la guerre ». Il a aussi condamné l’industrie de l’armement « qui se nourrit de la guerre et de la mort ». Dès 2014, il s’était rendu à Bethléem, en Palestine occupée.

En novembre 2024, des textes du Pape appelaient la communauté internationale à « étudier » les accusations de « génocide » contre Israël, et critiquaient les bombardements au Liban, estimant qu’ils allaient « au-delà de la morale ». Le même mois, lors d’un discours au Vatican, le pape dénonçait « l’arrogance de l’envahisseur » en Ukraine comme en Palestine. Le Saint-Siège reconnaît d’ailleurs depuis 2013, année de l’élection du pape François, l’État palestinien, avec lequel il entretient des relations diplomatiques. Il téléphonait d’ailleurs régulièrement à la seule église catholique située à Gaza, pour prendre des nouvelles et donner des encouragements.

Le pape a également rencontré les parents de Palestiniens tués par Israël à Gaza, et avait dit après cette entrevue : « Ce n’est plus une guerre, c’est du terrorisme ».

Le Pape n’a pas uniquement multiplié les prises de position pour la Palestine, il a aussi dénoncé le racisme et le capitalisme. Le 23 septembre 2023, alors qu’il célébrait une messe devant 57.000 fidèles à Marseille, il avait dénoncé le fait que « des nationalismes archaïques et belliqueux veulent faire disparaître les rêves de la communauté des nations », parlé de l’accueil des exilés et de leur sauvetage en mer comme étant « la sauvegarde de la dignité humaine ». Il avait ajouté que « ceux qui se réfugient chez nous ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter ». Un discours fidèle aux textes bibliques, mais totalement contraire aux politiques appliquées par les droites occidentales. Cnews s’étranglait du « wokisme » de l’homme d’Église et affirmait qu’il « n’aime pas la France ».

En 2021, pendant la crise sanitaire, le pape François tenait aussi un discours anticapitaliste : « Ce système, avec sa logique implacable du profit, échappe à tout contrôle humain ». Il dénonçait le « pacte non signé, mais inconscient, entre l’égoïsme des forts et le conformisme des faibles ». Il allait même plus loin en refusant un éventuel retour à la normale, se disant « inquiet » du retour de « la même structure socio-économique qu’avant la crise », qu’il avait qualifiée de « suicidaire », « d’écocidaire » et de « génocidaire ».

Dès le mois de mai 2015, le Pape François s’en prenait au militarisme et au culte du profit avec ces mots : « Le diable entre par le portefeuille », « L’industrie des armes : c’est grave ! C’est l’industrie de la mort ! » ou encore « On fait la guerre pour défendre l’argent ». François avait conclu son discours par : « Là où il n’y a pas de justice, il n’y a pas de paix ! » Des paroles plus radicales que la quasi-totalité de la gauche française. Il avait aussi dit en 2023 : « La guerre est toujours une défaite ! Chaque guerre est une défaite ! »

« L’enseignement catholique est très clair : chaque fois que des innocents sont pris pour cible, que de la nourriture est refusée, qu’il n’y a pas d’abri adéquat, que des installations médicales sont détruites, nous avons la responsabilité de nous élever avec force pour défendre ceux qui souffrent » expliquait-il.

Enfin, et même si c’est très insuffisant, il avait fait progresser l’Église concernant les droits des personnes homosexuelles. Dès 2013, il disait : « Si une personne est gay et cherche le Seigneur, qui suis-je pour la juger ? » En décembre 2023, François franchissait un pas, en permettant la bénédiction aux couples de même sexe par l’Église. Une décision qui avait fait hurler les catholiques conservateurs en Occident.

Parmi les successeurs probables au Vatican, on trouve le cardinal Pietro Parolin, proche de François, Jean-Marc Aveline archevêque de Marseille connu pour ses positions en faveur des droits des réfugiés, mais aussi le cardinal Robert Sarah, figure de l’aile traditionaliste, homophobe et anti-immigration.

Pourquoi revenir sur les déclarations du pape défunt ? Pour rappeler que l’extrême droite se prétend catholique uniquement jusqu’au jour où le Pape lui dit qu’il ne faut pas laisser mourir les réfugiés et les palestiniens. Là, elle se rappelle qu’elle est surtout raciste et colonialiste.

Il faut dire que Jésus était plus révolutionnaire pour son époque que proche des idées de Retailleau ou Bardella, qui n’ont pourtant que la « civilisation chrétienne » à la bouche…

Voici pour finir un extrait de l’Évangile selon Saint Matthieu, qui raconte la vie de Jésus. « Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi ». Saint Paul écrivait quant à lui que « la racine de tous les maux est la soif d’argent ».

Et on trouve cette phrase dans l’évangile de Saint Luc : « Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles ».

Source : https://contre-attaque.net/2025/04/21/francois-la-mort-dun-pape-wokiste/

vendredi 25 avril 2025

Moins de pollution grâce à Hidalgo et l'UE, les médias le taisent

Sur le grill'édito |

|---|

Moins de pollution grâce à Hidalgo et l'UE, les médias le taisent

Comment traiter une information positive en rapport avec l'écologie et la santé... mais aussi très politique puisque directement liée, d'après son émetteur, à des mesures restrictives à tous les niveaux ? La question est posée par l'association d'examen du traitement du climat et de l'écologie par les médias Quota climat, suite à la diffusion du rapport annuel de l'association (financée par les pouvoirs publics) Airparif à propos de la pollution de l'air en Île-de-France. Pris sur le temps long, l’évolution de la qualité de l’air n’a en effet rien de moins que spectaculaire. "Depuis

2005, les concentrations des deux principaux polluants réglementés pour

leurs effets sur la santé – les particules fines (PM2,5) et le dioxyde

d'azote (NO₂) – Quota climat relève que la presse internationale a jugé l'information suffisamment intéressante pour la relayer. "Paris a dit au revoir aux voitures. Les cartes de la pollution de l'air révèlent un changement dramatique" , titre le Washington Post aux États-Unis, tandis que le magazine des affaires Fast Company a choisi : "La pollution de l'air à Paris en baisse de 50 % après sa transformation radicale favorable aux vélos" . Outre-Rhin, le quotidien Süddeutsche Zeitung propose "Si propre est l'air parisien" , mentionnant les politiques publiques comme principale raison dès le sous-titre –

En France, la couverture médiatique du rapport d'Airparif L'association d'examen des médias sur le plan écologique affirme également que "très peu de liens frontalement avec ce résultat à la place de la voiture en ville" . Une lecture attentive des articles concernés ne confirme pas vraiment l'affirmation, tous ou presque évoquant les politiques publiques et la régulation sévère à tous les niveaux ayant permis de parvenir à ce résultat. Certains articles sont même particulièrement complets. Celui du service "sciences" du Figaro n'hésite ainsi pas à froisser son lectorat (en témoignent les commentaires) en rappelant, selon l'ingénieur d'Airparif Antoine Trouche : "Entre 2017 et 2023, dans le périmètre de la ZFE, les émissions de dioxyde d'azote dues au trafic routier ont diminué de 42 %, dont 6 points sont attribuables à cette ZFE." L'article n'oublie pas non plus, contrairement à la plupart des médias , que "5 % des foyers en Île-de-France se chauffent au bois et sont responsables à eux seuls de près de la moitié des particules fines émises directement" . Alors, rien à reprocher aux médias français ? En réalité, une recension plus attentive de la manière dont ces contenus sont titrés confirme en effet que les chefferies n'ont pas vraiment voulu mettre l'accent sur l'efficacité des politiques (écologistes et de gauche) ayant mené à l'amélioration de l'air parisien. Certains se contentent d'un sobre "la pollution de l'air en baisse" , le Figaro de "la qualité de l'air continue de s'améliorer" , et au mieux, l'on peut lire "la pollution de l'air divisée par deux en 20 ans" . Nulle politique publique, éviction de l'automobile ou normes antipollution rigoureuses à l'horizon. Autre constat : l'information n'a pas été mise en avant autant qu'on pourrait le penser au regard de son importance pour la santé des millions de Français vivant dans de grandes villes. En la matière, l'exemple le plus parlant est probablement celui du Parisien . Si le quotidien a ainsi consacré une pleine page au sujet dans ses cahiers locaux en Île-de-France, il n'en a pas touché un mot dans son édition nationale Aujourd'hui en France . Comme si la diminution de la pollution de l'air à Paris, et l'efficacité de la diminution de la place de l'automobile en ville, ne concernaient que les Parisiens. Loris Guémart

Source : La rédaction d'Arrêt sur images

|

_0.jpg?cache=1744364289074)

_1.jpg?cache=1745514926681)

.jpg?cache=1745515150799)